Такса-скорпион и муравей-убийца: амбивалентный мир средневекового инсектиария

Муха рождается из тухлого мяса, комар истязает христианского мученика, а паук спасает святого. Скорпион отмечает еврея, пчела обозначает верующего, а крылья бабочки появляются то у демона, то у ангела. Противоречивый мир насекомых в средневековой визуальности поражает своей неоднозначностью — на протяжении столетий этих маленьких созданий ненавидели и обожали, хаяли и превозносили писатели, богословы и художники. О том, как последние изображали насекомых в средневековой живописи и миниатюре рассказывает историк Сергей Зотов, автор книг «Иконографический беспредел» и «История алхимии».

Содержание

— «Неописуемое совершенство»: насекомые в разрезе античного и средневекового природоведения

«Неописуемое совершенство»: насекомые в разрезе античного и средневекового природоведения

В Средневековье люди активно познавали мир вокруг — и выстраивали из кирпичиков мироздания фундамент для христианской веры. Моральные наставления видели буквально повсюду — в поведении животных, привычках рыб, форме растений, даже в занятиях насекомых. Хотя последние реже освещаются исследователями средневековой культуры, всяческого рода букашки занимали умы писателей и художников не менее, чем более крупная фауна. На этот раз мы отправимся в визуальное путешествие по средневекому инсектиарию — дабы выяснить, что тысячу лет назад в Европе думали о мухах, пауках и скорпионах; бабочках, муравьях и пчелах.

Cегодня мы знаем, что пауки и скорпионы — не насекомые, но средневековые составители бестиариев следовали вслед за античной традицией, особенно за одиннадцатой книгой «Естественной истории» римского писателя I века Плиния Старшего. Маленьких ползучих тварей он описывал с плохо скрываемым восхищением:

«Они многочисленны и много их видов, и населяют землю и воздух. …Ни в какой другой области не проявилась изобретательность природы, как здесь. …С крупными животными или по крайней мере более крупными работа была легче, поскольку тут материя была изобильна и весьма податлива: но в этих таких маленьких и таких ничтожных какой ум, какая сила и какое неописуемое совершенство! Как ей (природе) хватило места, чтобы вместить сознание в комара? А ведь есть и еще меньшие. И куда она поместила зрение? Куда добавила способность различать вкусы? Куда вложила обоняние? Откуда она заставляет рождаться этот суровый и достаточно сильный голос? …Мы поражаемся башненосным спинам слонов, шеям быков и их силе, с которой они подбрасывают своих врагов вверх, когтям тигров, гривам львов, тогда как природа нигде не предстает во всей своей полноте так, как в своих самых маленьких творениях».

Комментируя Аристотеля, Плиний сомневается, что у насекомых нет крови, дыхания и голоса: он находит на все эти тезисы, идущие от констатации отсутствия у насекомых сердца, печени, легких и голосовых связок, простые опровержения из собственного опыта. Плиний не верит, что громкое жужжание пчел, пение цикад или «суровый и достаточно сильный голос» комара нельзя назвать голосом, а это в конечно итоге значит, что у них есть и душа. А раз букашки обладают душой — значит, заботятся о потомстве, занимаются праведными трудами и пекутся о будущем. Насекомым, по мнению Плиния, присущи «изобретательность, отвага, ловкость» — неудивительно, что потом христианские авторы вслед за наблюдениями из «Естественной истории» приписывают им множество человеческих качеств и описывают их как знаки, посланные Богом в наставление человеку.

В VII веке Исидор Севильский в двенадцатой книге своих «Этимологий» уже не выделяет насекомых как отдельный класс созданий, помещая их часть в главу «О меньших животных». У Исидора сверчок, муравей и муравьиный лев соседствуют с мышью, кротом и ежом. А в главе «О червях» помимо этих ползучих гадов перечисляются паук («воздушный червь»), пиявка, скорпион, улитка, гусеница, клопы, клещи и вши. Наконец, после птиц Исидор называет «малых летающих», в число которых входят пчелы, мухи и «крохотные птички» — мотыльки. Всех насекомых, таким образом, он разбивает на три класса в соответствии с природой их передвижения: они либо ходят, либо ползают, либо летают.

В «Физиологе», который X–XIII веках перевели на европейские языки, что в итоге и породило множество иллюстрированных бестиариев, присутствовали уже христианизированные насекомые, никак не сгруппированные: муравьи и муравьиные львы. Другие моральные интерпретации поведения насекомых затем будут придуманы святым Антонием Падуанским и другими проповедниками. Введенные в христианский контекст, насекомые попадают на иллюстрации и становятся красивым декором, порой образуя своеобразные орнаменты.

В отличие от зверей, роль насекомых считалась менее значимой, а потому не на каждое из них находилась своя общепризнанная аллегория. Поэтому в стремлении собрать самые интересные и необычные истории о средневековых насекомых, мы обратимся не столько к бестиариями, сколько к многообразным источникам, светским и религиозным. Сами экскурсы разделены на две условных части: про «плохих» ползучих или летающих гадов и про «хороших», богоугодных букашек.

«Плохие» насекомые

Мухи и комары: шпионы Сатаны и палачи мучеников

Плиний не описывал мух и комаров сколько бы то ни было подробно, а Исидор вслед за Аристотелем считал, что те в каком-то смысле подобны пчелам, так как рождаются из мяса мертвых быков. Вплоть до XVI века самозарождающимися из гнилого мяса считали и мух, и мышей, и жаб, и многих других животных, и только опыты итальянского врача Франческо Реди положили этим представлениям конец.

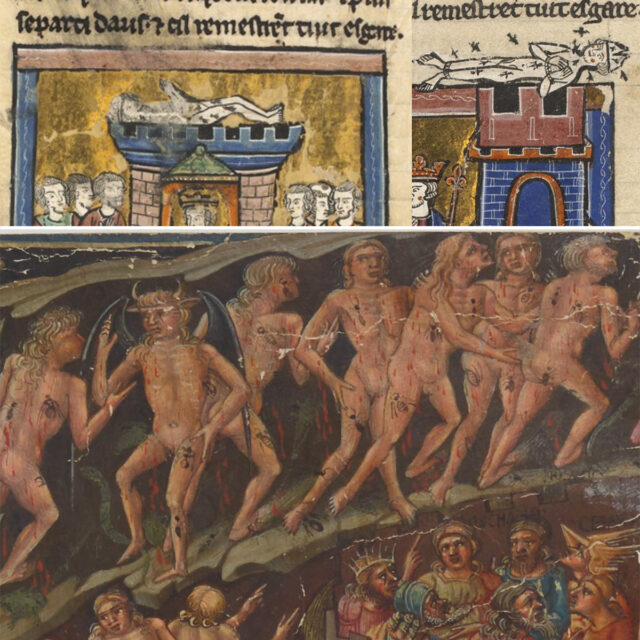

Хотя описания мухи у античных авторов и в «Этимологиях» нейтральны, несложно догадаться, что назойливые насекомые, кусающие и сосущие кровь у людей и домашнего скота, рождающиеся противным, противоестественным способом — из мертвечины, — обладали зловещей репутацией. К примеру, в тексте «Видения Григория», в котором святой идет по аду вместе с архангелом Михаилом, он видит «больше демонов, чем мух на трупе». Уже из этой небольшой ремарки можно понять, что муха в воображении средневековцев связывалась в первую очередь со смертью и разложением. Чтобы показать, что перед зрителем — изображение трупа, а не живого человека, миниатюристы иногда рисовали на них мух. То же верно и для надгробных скульптур-транзи, на которых различные гады пожирали разложившееся тело человека, как две капли воды похожего на похороненного. На миниатюрах мухи мешают делам животным и отвлекают от мыслей людей, мучают своими укусами жертв пыток или грешников и даже падших ангелов в дантовском аду. Мы видим, что в Средневековье мухи рассматривались как одно из орудий дьявола, посланных на погибель людям: церковь даже инициировала против них вполне реальные судебные дела за постоянные злодеяния. К примеру, известно предание о том, как святой Бернар отлучил надоедавших ему мух от церкви и уложил их «трупы» на полу.

Впрочем, в иконографии обычно дело обстояло не так уж мрачно. Мухи были частыми гостями в маргиналиях — несерьезных рисунках на полях. На одной из них они вместе с бабочками внимательно наблюдают за поединком двух недотеп внизу. Их громадный размер не должен удивлять — средневековый художник не стремился к реализму, и масштабировал объекты так, чтобы их было удобно созерцать зрителю. На другой иллюстрации из книги, содержащей в себе не только полноценные изображения, но и наброски к ним, изображена забавная сценка — трехногий человек раскрашивает мух (возможно, это было олицетворением некоей пословицы?). На еще одной маргиналии рядом с вылезающим словно сквозь страницу зверьком мухи собрались на водопой у капельки воды. В знаменитом Большом часослове Анны Бретонской, созданном в 1503–1508 годах художником Жаном Бурдишоном, встречаются поразительно реалистичные для этого периода изображения насекомых, в том числе и мухи. На одной из маргиналий она сидит у артишока рядом с гусеницей, карабкающейся вверх по стеблю, и выглядит настолько живой, что поневоле задаешься вопросом — не настоящая ли муха села на манускрипт?

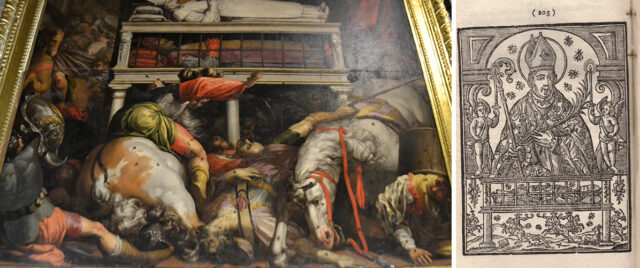

Как отмечает историк Михаил Майзульс, в XV веке в Европе среди художников вновь становятся актуальными игры с перспективой, и они начинают размывать границы реальности, создавая изображения-обманки. Мух помещают на заказные портреты, на поля рукописей или даже вписывают их в священные сюжеты. Зрителю того времени, не привыкшему к реализму такого уровня, хотелось прихлопнуть муху, прогнать ее прочь с листа или с холста — как нам сегодня хочется сделать то же самое, когда кто-то из друзей в шутке накладывает фотошопом муху на свою фотографию в соцсетях. Однако мухи были не только иллюзией для развлечения — они могли нести в себе дополнительные смыслы. Неслучайно мух иногда рисовали рядом с Иисусом — это насекомое могло обозначать присутствие в мире Сатаны, который подбирался к Богу, однако для того был совсем не опасен. Этот мотив встречается на многих картинах итальянского художника Карло Кривелли, и на одной из них муха даже будто бы пугает младенца Христа.

Впрочем, муха могла быть и «хорошим» насекомым. Нашествие мух фигурировало в сказаниях о невзгодах и карах, которые были кому-либо ниспосланы за греховную жизнь или неправедные поступки. Таким образом, мухи становились орудием праведного гнева, а потому выступали на стороне христиан. Такими насекомые описываются в истории о святом Нарциссе, покровителе каталонского города Жирона. Когда французы захватили город, из гробницы Нарцисса вылетел сонм мух, а затем насекомые стали кусать вражеских солдат. Разразилась эпидемия, и враги отступили. Затем чудо повторилось еще два раза, и после этого мухи стали одним из самых главных символов не только Нарцисса, но и всей Жироны. До сих пор существуют поверья, что в день этого святого в Жироне мухи становятся особенно зловредными и кусачими. А рядом с нимбом Нарцисса по сей день рисуют парочку мух.

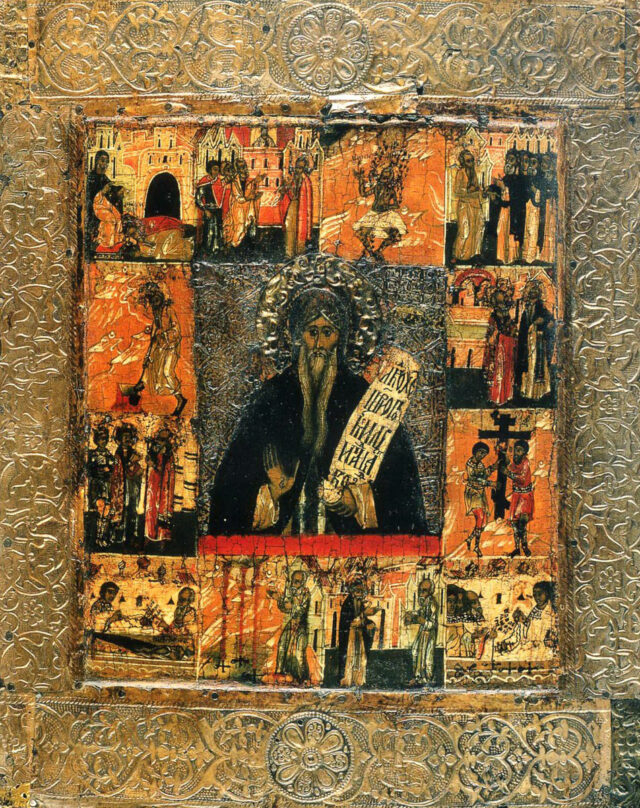

Похожие истории были и в православной Руси — только вот вместо мух в них чаще фигурировали комары (вследствие климатической специфики). К примеру, Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском, умерщвлял плоть, отдав его на съедение кровососам. На него напало множество насекомых, и позднее аскета нашли «лежащим в болоте, всего покрытого мошками, комарами и пауками, облитым кровию от изъязвления их». Этот эпизод виден в третьем клейме житийной иконы святого.

Местные крестьяне полагали, что анахорет умер от того, что «его комары заели». Считалось, что с того момента каждый год 6 июня, в день памяти Никиты, «комары стоят столбами». Так народное сознание истолковало непонятное слово, «столпник», связав его с роем летних комаров:

— Почему Никита — Столпник?

— А окурат когда комары полетят… столбом. Веть вот садим огурцы — ковда, говорят, огурцы садить? — На Микиту Столбника огурцы посадить. А их сажаем — столбами кэмароф, фсё вот так вот хлещемса, да, и вот прозвали Микиту, наверно, потому Микита Столбник. Ну вот, кругом одне комары.

В народе рассказ об аскезе Никиты приобретал всё новые детали: монахи якобы нашли до полусмерти закусанного святого по видному издалека столбу комаров, красному от его крови. День, в который умер святой, местные называли «комариным праздником», при этом предполагалось, что празднуют не люди, а сами насекомые — видимо, имелся в виду день их пробуждения от зимней спячки.

В житии святого XVIII–XIX веков Серафима Саровского есть похожий эпизод. Отшельнический подвиг Серафима, который жил в лесной лачуге-келье, включал в себя помимо прочих лишений «страдание от комаров», от которых он не защищался — а те кусали его, пока он колол дрова, отчего тело святого покрывалось кровавыми пятнами от укусов.

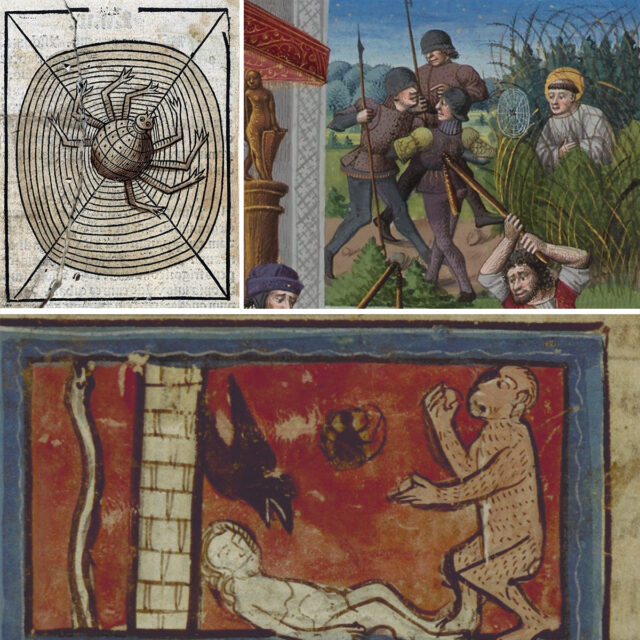

Пауки: зловещий символ осязания и помощник святого

Пауков в Средневековье, как правило, рисовали с шестью ногами, как и прочих насекомых, и не отличали от них — время построения научных классификаций уже наступило, но еще не в том виде, в каком это делал Карл Линней. Плиний с восторгом рассказывал о швейном мастерстве пауков, «производящих шерсть», подробно описывая устройство паутины и как с ее помощью они охотятся на пчел или ящериц. Плиний полагал, что «самка ткет, а самец охотится; так что их хозяйственные обязанности разделены поровну». Этот наивный антропоморфизм показывает, насколько римскому писателю нравились все без исключения маленькие создания, и он был готов наделять их человеческими свойствами. Так как Плиний и Исидор Севильский не дали какой-то особой моральной оценки «воздушному червю», пришлось изобретать моральную оценку паука самостоятельно. Основой для зловещего флера, окружающего образ жизни паука, охотящегося на другую живность при помощи коварной паутины, стала история об Арахне. Она была рассказана римским писателем Овидием в его «Метаморфозах», безумно популярных в Средневековье.

По сюжету мифа, ткачиха Арахна так возгордилась своим мастерством, что объявила себя лучше самой Афины. Богиня осерчала на женщину и вызвала ее на состязание. Хотя творение швеи было не хуже, чем шитье Афины, последняя была еще и судьей состязания и объявила собственную победу. Тогда Арахна решали повеситься, так как не могла перенести унижения — однако богиня ей этого не позволила. За дерзость, хюбрис, который допустила Арахна, Афина превратила ее в паучиху — в назидание, чтобы она и ее потомство были обречены ткать на протяжении всей жизни. В античной вазописи не изображали момент превращения женщины в паука, однако в средневековом искусстве эта сцена встречается сплошь и рядом. Есть и изображения суицида Арахны, на котором рядом с ней маячит маленькая паутинка — сама женщина в будущем. Встречаются иллюстрации, на которых у швеи верхняя половина туловища — человеческая, а нижняя — паучья (об этом см. в моей статье о гибридах). Наконец, некоторые художники рисовали Арахну как гигантскую паучиху, лежащую на полу возле попирающей ее Афины. В более поздние эпохи этот эпизод пытались передать менее вызывающе: к примеру, на превращение Арахны указывала паутина на заднем фоне, а сама она оставалась человеком.

В Средневековье репутация паука из-за непосредственных контактов с ним и из-за мифа, в котором рассказывалось, что быть таким существом — это наказание богов, развилось представление о том, что паук — одно из дьявольских животных. Данте даже поместил Арахну вместе с мучениками ада в один из кругов. Пауков рисовали как зловещих многоногих созданий, восседающих в своей паутине и хватающих мух и других насекомых.

Однако изредка это животное использовали в качестве аллегории, лишенной всех привычных демонических черт. К примеру, паук встречается на изображениях аллегории осязания, так как своими лапками он ткал паутину. Паук стал чуть ли не святым в сказании о жизни святого Феликса Ноланского, жившего в III веке. Из-за гонений на христиан он был брошен в тюрьму, но бежал и скрывался от солдат. Феликса бы схватили снова, однако паучиха соткала паутину вокруг места, в котором он прятался, и солдаты подумали, что его там не может быть. Как мы видим, образ даже такого «дьявольского» «насекомого», как паук, в Средневековье мог быть переосмыслен и поставлен на службу истории христианских подвигов.

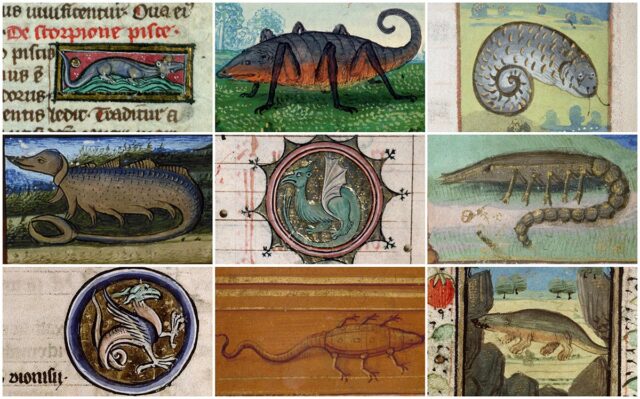

Скорпионы: сатанинский рак и еврейский знак

Плиний описывал скорпиона как «смертоносное существо, ядовитое, как змея» родом из Африки. Овидий в «Метаморфозах» считал, что если взять мясо сухопутных крабов, очищенное от панциря, и положить под землю, то из погребенных частей вылезет скорпион со своим изогнутым хвостом. Исидор Севильский вторил этому сообщению, называя скорпиона «земляным червем, вооруженным жалом». В средневековых бестиариях вслед за этими историями скорпиона порой рисовали рядом с другими похожими гадами — пауками и змеями.

По текстовым описаниям скорпион рождался из крабов, а потому и в иконографии это членистоногое частенько напоминало лангуста, краба или рака. Так как скорпион был еще и зодиакальным созвездием, его очень часто изображали в календарях рядом с картиной изготовления вина, соотносящейся с октябрем. Эти изображения часто подписывались, но и без надписи легко идентифицируются за счет соседних сюжетов. Поэтому, хотя и кажется, что художники абсолютно точно имели в виду лангустов, крабов или раков, на самом деле они пытались рисовать их более ядовитого собрата.

Но лишь изредка скорпион в средневековых рукописях действительно походил на себя реального. Гораздо чаще его изображали как бог на душу положит — потому что в Западной Европе (в отличие от более южных регионов, например Испании или Сербии) скорпионов встретить довольно затруднительно. В итоге нам встречаются рисунки этих членистоногих, напоминающих скорее ласку, помесь крысы, рептилии и жука, улитку, таксу с шипастым хвостом, дракона, червяка, змеехвостого грифона, ящерицу или даже крота.

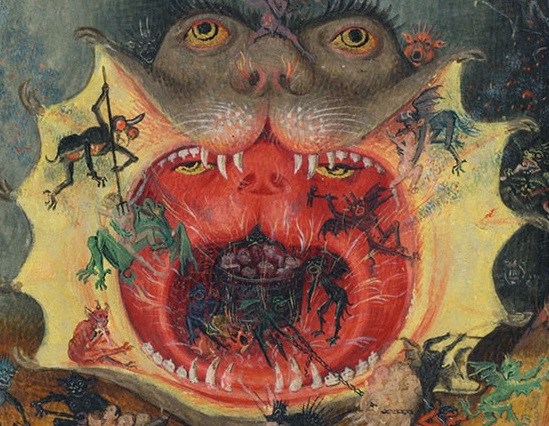

Однако был и более или менее устоявшийся образ черного скорпиона со зловещим жалом, напоминающий реальное животное. Такой скорпион стал основой для многочисленных изображений, связанных с дьяволом и его помощниками на земле. Начать можно с того, что на средневековых алтарях сам дьявол часто обладает чертами скорпиона — он может изображаться с характерным шипастым хвостом или с множеством ножек. Изображение членистоногого казалось настолько ужасающим современникам, что иногда до нас доходят затертые образы скорпиона — знак, что это животное боялись, как самого Сатану, лик которого так же нередко затирали рукой, чтобы спастись от его губительного взгляда.

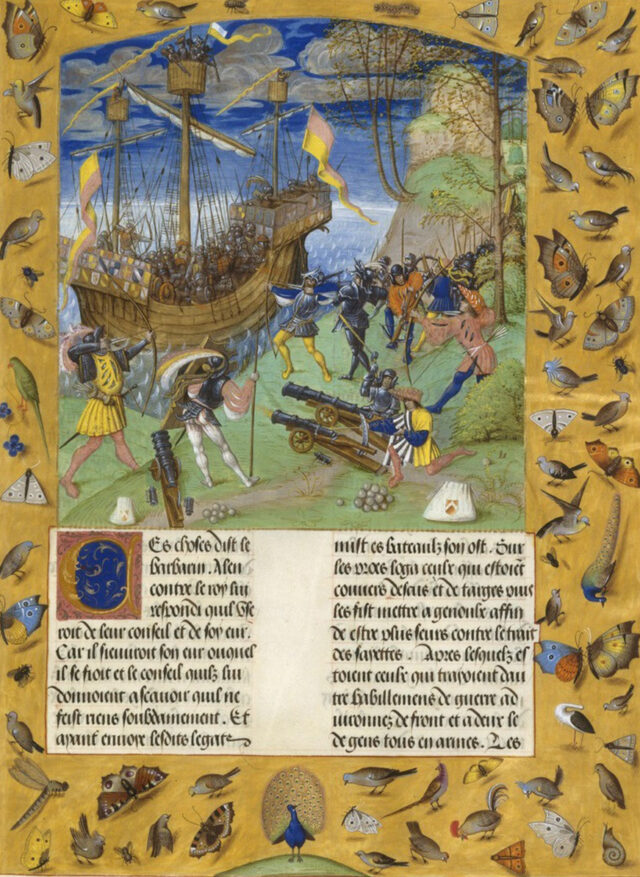

Именно такой, «классический» черный скорпион, ассоциирующийся с демоническими силами, и стал основой для образов средневековой геральдики, на которых он служил символом предательства и Сатаны. Это видно из того, что именно скорпион часто появляется на щитах и флагах евреев, которые идут распинать Христа. Желтый флаг с черным скорпионом, символом предательства евреев, распявших Спасителя, становится визуальным маркером, позволяющим отличать их от стоявших рядом римлян. Скорпион, который жалит как бы исподтишка, стал символом предательства евреями Христа. Но, кроме этого, существо намертво закрепилось за иудеями уже в отрыве от исторических событий, и даже древних израильтян могли изображать со скорпионом. А так как членистоногое стало символом предательства вообще, то оно могло выступать и символом римлян, тоже предателей. Последние, в свою очередь, обычно изображались всё же с флагом средневековой священной Римской империи с двуглавым орлом или же с античной аббревиатурой SPQR («Римский народ и сенат»). На некоторых, самых поразительных образцах, на щитах противников Христа орлы превращаются в скорпионов, показывая нам, что в головах средневековых художников образы двух разных, но действующих сообща врагов Иисуса перемешались.

Кроме этого, скорпион в практической астрологии, что видно на рисунках «зодиакального человека», отвечал за здоровье половых органов. С его изображением стала связываться эпидемия сифилиса, и больных им могли так же изображать со знаком скорпиона.

«Хорошие» насекомые

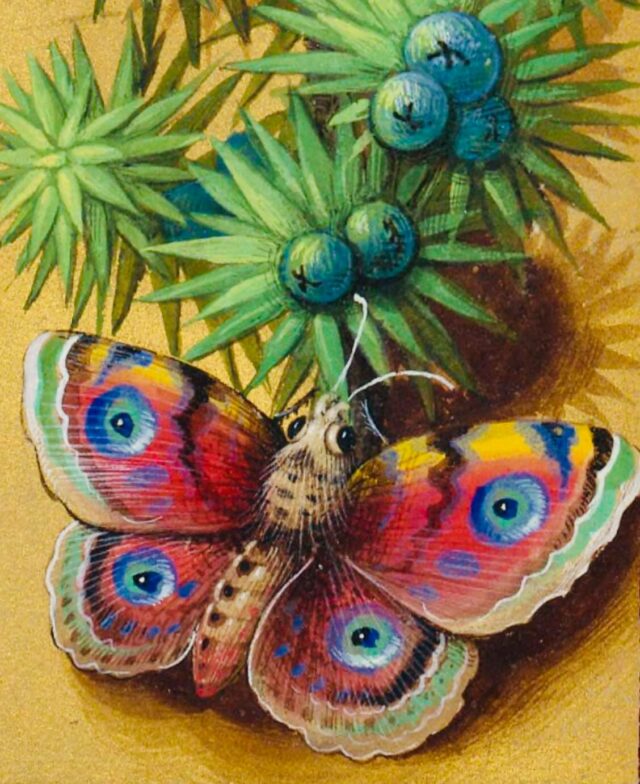

Бабочки: демонические и ангельские крылья

После перечисления «плохих» насекомых кажется, что все они были четко разделены на два класса, и все остальные должны быть «хорошими», однако это не совсем так. К примеру, бабочка, которая нам сегодняшним кажется прекрасным порхающим созданием, в Античности воспринималась абсолютно иначе. Плиний сравнивает бабочку с пауком, говоря о ней так:

«…бабочка, трусливая и подлая, которая летает вокруг зажженных светильников, тоже несет пчелам погибель и при том разными способами: сами бабочки едят воск и оставляют выделения, из которых потом выводятся личинки; и также нитки, как паучьи, они свивают, где бы они ни оказались, извлекая их преимущественно из пушка в крылышках».

Исидор Севильский упоминает моль и мотыльков, говоря о них, что те боятся света и летают только по ночам, а из их экскрементов рождаются гусеницы. Как мы видим, во всех этих образах мало приятного. И действительно, чертами бабочек в средневековой иконографии обычно обладали демоны.

К примеру, на триптихе фламандского художника XV века Ганса Мемлинга «Страшный суд», выставленном в музее Гданьска, видны не совсем обычные бесы. Они нарисованы с крыльями бабочек, похожих на нимфалид aglais urticae (крапивница) и vanessa atalanta (адмирал). Личинки обоих питаются в основном крапивой — растением, традиционно используемыми католическими монахами в практике самобичевания. Эта особенность связывает этих бабочек с грехом похоти и адским огнем, изображенным на правой панели. Положение крыльев адмирала — на картинах этого периода они могут быть расположены на ягодицах одного из демонов — может быть отсылкой к привычке этого вида приземляться на экскременты. Биологические знания, полученные в результате эмпирических наблюдений, вероятно, были приняты во внимание Мемлингом и другими художниками при выборе особей этих видов для их соединения с иконографией демонов.

На позднесредневековых алтарях мы часто видим поверженных демонов. У них могут появляться крылья бабочки — яркие, с вызывающими узорами, отлично рифмующиеся с их хаотичной, гибридизированной природой, противоположной по своему смыслу человеческой — а, соответственно, и божественной. Однако, как ни странно, крылья бабочек в средневековой иконографии появляются не только у падших ангелов, но и у ангелов вполне обычных. К примеру, на картине фламандского художника XVI века Яна ван Хемессена мы видим ангелоподобное существо с крыльями бабочки. То, что это не совсем простой ангел, выдает предмет, который человек-бабочка держит в руках — это зеркало с отражающимся в нем черепом, аллегория тщетности бытия и суетности тщеславия и самовлюбленности. Возможно, изобразив ангела с крыльями насекомого, художник намекнул на то, что душа человека после смерти продолжит жить — так же, как и куколка перерождается в бабочку. Хоть смерть и может настигнуть человека в любой момент, нужно помнить о жизни будущей.

Впрочем, в период Ренессанса достаточно было и других, более обычных ангелов с крыльями бабочек. К примеру, целый отряд таких путти мы видим на фресках брачного чертога, Камера дельи Спози в Палаццо Дукале в Мантуе, расписанного во второй половине XV века Андреа Мантеньи. Судя по узору на крыльях, ангелы относятся к видам из семейств нимфалид, белянок и парусников. Крылья бабочки, существа, которое проходит через несколько стадий существования, опять-таки могли отсылать к воскресению — Христа или всех праведных человеческих душ в раю. Бесчисленные изображения бабочек на маргиналиях и в декоре могли повествовать о той же идее — в конце концов, вряд ли их вырисовывали с такой любовью ради того, чтобы показать дьявольскую природу насекомого.

Бабочка часто появлялась рядом с Девой Марией, особенно в немецкой и фламандской живописи. На немецких алтарях целые рои бабочек встречаются над головами ангелов. Наконец, Христос, держащий бабочку или тянущийся к этому насекомому — мотив, излюбленный как в средневековой Германии, так и в ренессансных Нидерландах. Чаще всего эти бабочки — белые, как правило, репницы или другие белянки (pieridae), что тоже неслучайно и символизирует чистоту Марии или Иисуса.

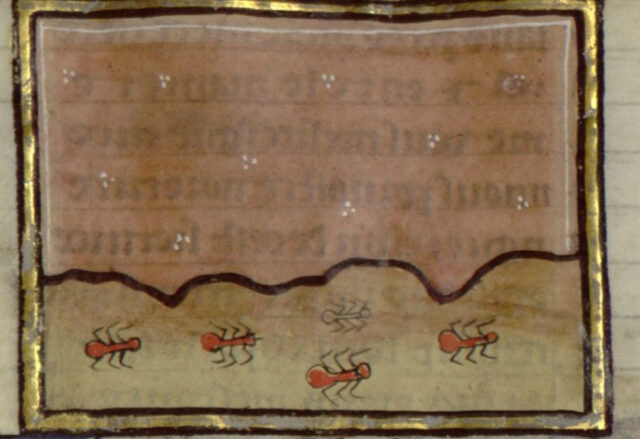

Муравьи: прилежные труженики и жестокие убийцы

Плиний описывал муравьев как насекомых, способных нести огромные грузы и работающих сообща. Писатель считал, что они — единственные существа, кроме человека, которые хоронят своих мертвецов. Исидор Севильский упоминал, что летом они готовят пищу на зиму. В христианском «Физиологе» утверждалось, что муравьи подобны людям: разумные несут зернышки, то есть работают, а неразумные подходят к другим и говорят «отдай мне свое зерно». Кроме того, муравьи разделяли зерно надвое, чтобы оно не прорастало и оставалось лежать зимой — это сравнивалось с необходимой каждому верующему способностью разделять надвое слова Ветхого Завета, то есть интерпретировать Библию. Согласно «Физиологу», муравей мог отличить пшеницу от ячменя по запаху, чтобы прийти именно к пшенице, — эта способность сопоставлялась с тем, как христиане должны бежать от ложного учения еретиков к истинным догматам веры.

Трудолюбие муравьев и схожесть их привычек с людскими нравилась средневековым мыслителям, и вслед за ними художники изображали муравьев как прилежных тружеников. Как правило, они ползут в поле или по направлению к пшенице, реже насекомых изображали в муравейниках.

Однако не меньше благочестивых историй об этих насекомых средневековцам нравились рассказы об экзотических породах муравьев, якобы водившихся где-то далеко на Востоке — то в Индии, то в Эфиопии. Эти невероятные сюжеты рассказывали еще Геродот и Страбон, а в Средневековье они распространяются благодаря бестиариям и одному из популярнейших тревелогов того времени, «Приключениям сэра Джона Мандевиля». В нем невероятная встреча с гигантскими муравьями упомянута почти в самом конце невероятно долгого, по тем временам почти кругосветного путешествия. Согласно Мандевилю, муравьи жили на огромных холмах из идеально очищенного ими же золота и прятались под землю в жаркие дни. В этот момент люди приводили кобыл с большими, пустыми и спущенными низко к земле корзинами, а сами убегали как можно дальше, боясь агрессивных муравьев. Когда жара спадала, муравьи видели корзины, и, не будучи способными устоять перед собственной природой, залезали в них, думая, что это норы. Затем они наполняли их золотом, согласно своему инстинкту. Когда люди думали, что корзины уже наполнены до краев, они выпускали жеребят, и те звали к себе матерей: так лошади возвращались с богатым уловом. Так как европейцы считали Индию страной несметных богатств, странных монстров и мудрых людей, а все эти три характеристики сходятся воедино в рассказе Мандевиля, эта история не вызывала в Средневековье недоверия. Вслед за этой историей художники рисовали гигантских золотоносных муравьев размером с собаку, а на некоторых миниатюрах мы даже встречаем сцены того, что насекомые делали с попавшимися им воришками: муравьи садились нарушителю на грудь и выедали ему глаза.

Как мы видим, при всеобщем уважении мыслителей Средневековья к муравью, его образ всё же был немного зловещим. И не только далекие, восточные муравьи считались опасными. Художники позднего Средневековья изредка обращались к образу вполне обычного, европейского муравья, изображая слуг Сатаны. Как и в случае с бабочками, стереотипы об этих насекомых были амбивалентными, и потому нам встречаются демоны с муравьиными головами, к примеру, в знаменитом часослове Екатерины Клевской XV века.

Пчелы: святые ульи и эротические метафоры

Плиний описывал пчел с большим пиететом — они занимаются строительством, иного работают, и, очевидно, были созданы ради человека, так как производят вкуснейший мед. Римлянин приписывал пчелам способность предсказывать погоду, описывал, что среди них помимо рабочих есть разведчики, стражи и воины, а также король. Однако у христианских авторов к этим позитивным характеристикам, роднящим пчел с людьми, прибавляются нелестные: насекомые рождаются из гнилой плоти быков. Святой Антоний Падуанский считал, что их крылья обозначают презрение к миру и любовь к царству небесному. Он сравнивает рай с пчелиным ульем, а Христа — с королем пчел, за которым верующие, как прочие пчелы, должны неотступно следовать.

Неудивительно, что и в средневековой иконографии пчелы изображались как добродушные создания, славящие творца. Помимо бытовых зарисовок, на которых показывались пасеки и люди, заботящиеся о пчелах, насекомые появлялись в религиозной живописи в качестве аллегории праведных верующих. Особенно популярен этот мотив стал в Новое время, когда на церковных росписях стали рисовать пчелиные ульи, обозначающие Церковь. На некоторых аллегориях пчелы слетаются на аромат цветка, растущего в библейском закрытом саду (Эдеме) так же, как верующие сбегаются на проповедь Христа, изображенную на заднем плане.

На Руси существовали похожие сюжеты. Там разведение пчел было таким же ответственным делом, как земледелие или скотоводство. Поэтому неудивительно, что существовали специальные «учебники», посвященные этому вопросу, а также сборники молитв, в которых содержались прошения «в пользу богохранимых пчел». Одна из этих молитв, найденная в гомельском сборнике первой половины XIX века, пелась пчеловодами при выносе ульев на пасеку по весне:

«Замолите, святые Зосиме и Саватие, обо мне, рабе божием, как пчел водить и за пчелами ходить. Господи, утверди моей пчеле лосиные роги, рысьи ноги, лисью кротость, волчью смелость, медвежью силу. Как царь на царстве царствует, так бы моя пчела надо всею пчелою царствовала. Полети, моя пчела, в темные леса, и в зеленые луга, заломи, моя пчела, с лесу вершину, и с травы цвету, понеси, моя пчела, ко мне, рабу божию, в пасеку, и роись, моя пчела, отпускай роев и поройков, прививайсь, моя пчела, ко мне, рабу божьему, имярек, и во веки веков, аминь».

Пчелы считались чистыми и добрыми созданиями. В русских преданиях пчелы спасли Христа от пятого гвоздя, который евреи и римляне хотели вонзить ему прямо в сердце. Одно из Божьих насекомых село на грудь Спасителя, и палачи приняли ее за уже забитый гвоздь. Из воска делали свечи для литургии, что также считалось признаком близости насекомых к Богу. В белорусских рождественских колядках пчелиная матка отождествлялась с Богородицей. В местных деревнях даже были народные иконы с ульями под изображением святого Николая — считалось, что ему тоже можно возводить молитвы о заступничестве над пчелами:

«Молюся тебе, Исусу Христу, благослови выпустить дарованную тобою пчелу, которая молитвами святых отец наших Зосимы и Саватия Соловецких чюдотвоцев и принесена ими из каменных rop со всем ея исправлением, и отдана великому святителю Николаю угоднику божию, а великий угодник божий Николай вручил православным христианам в дар».

В целом на Руси защитниками пчел считались только свв. Зосима и Савватий. 30 апреля праздновали день «Зосимы-пчельника», который, по преданию, вместе со своим другом, преподобным Савватием, принесли на Русь первую пчелу в набалдашнике посоха по повелению самого Господа. В этот день во многих регионах, например на Соловках, могли петь песни: «Попаси, Зосим Соловецкий, пчелок, стаями, роями, густыми медами!», а также ставили на ульи образы святых. Считалось, что «пчелиные попы» отправляют им молебны. На иконах праведники, якобы принесшие в Россию традицию пчеловодства, нарисованы прямо на пасеке или благословляющими ульи, которые нередко выглядят как их собственные монашеские кельи в миниатюре (как на первой иконе), или даже как церковь. Иногда они держат их в руках, будто изображение монастыря, в котором жили. На Западе аналогичным святым считался Амвросий Медиоланский, которого, по легенде, в детстве выкормил медом пчелиный рой. На территории украинского Полесья на крестьянских пасеках использовались ульи с изображенными на ними Зосимой и Савватием — ныне они хранятся в музее домашней иконы в Радомышле.

Изображения Зосимы и Савватия, помещаемые в состав икон-целебников, были необходимы для моления пчеловодов «о умножении пчел и меду». Интересно, что на белорусских ветковских иконах XVIII–XIX веков образы «пчелиных святых» находились рядом с угодниками, отвечающими за беременность, разрешение неплодства, избавление от блудной страсти и противодействие тому, если «возненавидит муж жену свою безвинно». Какая же между ними могла быть связь? Оказывается, в народном сознании она была прямой. В фольклоре мы встречаем множество эротических песенок, обыгрывающих тему укуса пчелы в качестве метафоры брака или соития, причем иногда жало прямо отождествлялось с членом мужчины, причиняющим девушке боль при лишении девственности:

Кругленько, мохнатенько,

На середке — дыра,

Пихается туда.

или:

He хадзі, дзёўка, па саду.

Як даганю, дык уссяду.

Я такую моду маю:

Як усўну — не вымаю.

Ульи и целые пасеки появились на иконах и в духовных воззваниях не на пустом месте. Пчела в православном мире издавна была символом трудолюбивого человека, который собирает мудрость. Так называл себя святой Иоанн Дамаскин и многие другие праведники, составлявшие сборники духовных высказываний. Впоследствии эти книги была известны в Византии и на Руси под названием «Пчела», потому что как насекомые собирают самый сладкий нектар с цветов, так и монахи собирали глубочайшие и праведнейшие изречения.

С пчелами была связана одна из величайших святынь православного мира — Киккская икона Богоматери. По преданию, она была написана самим евангелистом Лукой, а затем послана в Египет. В X веке из-за нападения сарацин ее вывезли в Константинополь. Спустя век живущий на Кипре подвижник Исаия узрел в видении, что образ Богоматери должен быть перенесен из столицы на остров, в Киккос. Он сообщил императору, дочь которого тяжко заболела, что она выздоровеет, только если перевезти икону в Киккос. Однако икона была столь дорога императору, что он долго откладывал перевозку, а затем и вовсе обманул старца: приказал нарисовать точную копию иконы, а затем предложил Исаие выбрать между двумя — подлинником и настоящей, неотличимыми на вид. Монаху явилась Богородица и изрекла: «на которую сядет пчела, та и есть подлинная». Исаия выбрал правильную икону, и в честь этого чуда символом Киккского монастыря стало усердное насекомое.

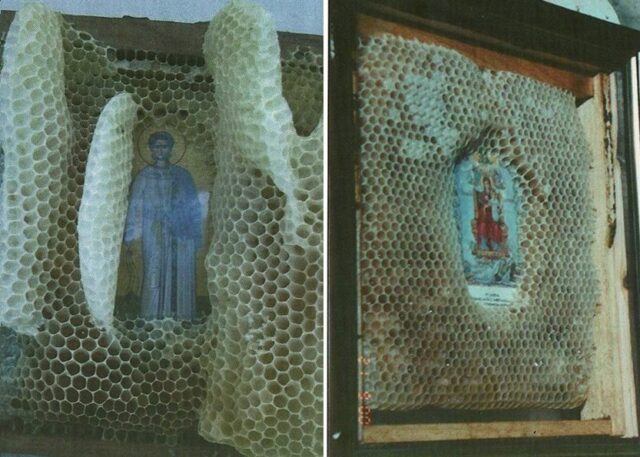

В наше время часто появляются сообщения о чудесных иконах в пчелиных сотах. По преданию, когда-то афонский монах поместил в ульи вместо специальных рамок иконы. Когда он открыл улей спустя некоторое время, сотами была застроена вся поверхность икон, кроме ликов святых. Другая легенда утверждает, что икона Богородицы в улье спасла его от вымирания, за что пчелы решили создать ей в благодарность медовый «оклад». Теперь такие же эксперименты проводят православные пчеловоды по всей России.

***

Насекомые будоражили умы людей еще в Античности, а в Средневековье их стали активно рисовать. Хотя людям и требовалось классифицировать насекомых, определить их в «хорошие» или «плохие» категории, чаще всего единого символического поля выстроить не удавалось: зловещие пауки спасали христиан, в то время как прекрасные бабочки отдавали напрокат свои крылья демонам; мухи мучали святых, но и помогали им совладать с врагом; муравьи хоть и были прилежными рабочими, но могли напасть на непрошенных гостей. Тяга к познанию Вселенной, попытка вписать всех-всех живых существ, даже самых маленьких, в христианскую структуру космоса, привела средневековых авторов и художников к построению сложной, противоречивой, но очень красивой визуальной вселенной, в которой нашлось место и насекомым. И хоть размер их был небольшим, влияние насекомых на культуру того периода, как мы увидели на примерах выше, было достаточно солидным. Насекомые навсегда вошли в европейскую историю живописи в качестве орнамента, украшения, персонажей второго плана, метафор, аллегорий, составных частей для гибридов, а иногда и как главные герои.