Дымка «Моны Лизы», мультимедийные манускрипты и годаровский голос с экрана. Как искусство удерживает наше внимание?

Искусство захватывает нас по-разному: одни произведения имитируют «настоящий мир», другие бесконечно переключают наше внимание с одного на другое. Разнятся и способы нашего восприятия: мы можем смотреть на предмет в целом или выхватывать из него небольшие фрагменты, а можем погрузиться в него, воспринимая произведение чуть ли не всем телом. Дарья Юрийчук разбирается в том, как мы взаимодействуем с миром медиа (в этой статье мы понимаем медиа в широком смысле: как формы передачи любой информации).

Мечты человечества о телепатии отражают идеальный для нас способ получения информации: медиа, посредник, в этом восприятии исчезает, и чистый опыт оказывается в нашем мозге. Например, в фильме «Странные дни» подпольный торговец воспоминаниями предлагает покупателям пережить чужой опыт, записанный на цифровые диски, а в одной из серий «Черного зеркала» вживленный чип записывает всё, что человек делает, видит или слышит, позволяя вернуться к этому в любой момент.

Ближе всего к этому идеалу подошла технология VR — шлемы виртуальной реальности и VR-очки обещают стать абсолютно незаметными. Мы должны забыть, что на самом деле перед нами компьютерный интерфейс, и принять графическое изображение как свой собственный визуальный мир.

Чтобы передача опыта казалась непосредственной, медиа старается себя замаскировать — когда человек его не замечает, он увлекается сильнее всего.

Но VR-шлемы появились совсем недавно, а картины, скульптуры и здания завораживают зрителей уже тысячелетия. Этот эффект достигается за счет иммерсивности — способности медиа погружать зрителя в свое пространство. Иммерсивность — свойство не только дополненной реальности, но и, к примеру, живописи XVII века, и фотографии — все эти медиа стремятся скрыть свое присутствие, чтобы достичь «непосредственной» передачи опыта. Есть и совсем древние примеры: вспомните легенду о древнегреческом художнике Зевкисе, который однажды написал виноград настолько правдоподобно, что птицы прилетали клевать его.

Иммерсивности можно добиться разными способами.

Иммедиация

Если медиа буквально стремится превратиться в невидимого, прозрачного посредника, то мы имеем дело с иммедиацией. Термин происходит от английского immediacy («неопосредованность», «непосредственность») и описывает состояние, в котором субъект одновременно ощущает себя присутствующим и в привычном пространстве, и в реальности медиа (например, когда вы идете по незнакомому городу, постоянно сверяя свое положение с направлением движения себя-точки на гугл-картах).

Подобного ощущения художники умели добиваться еще в эпоху Возрождения, используя технику сфумато и перспективу.

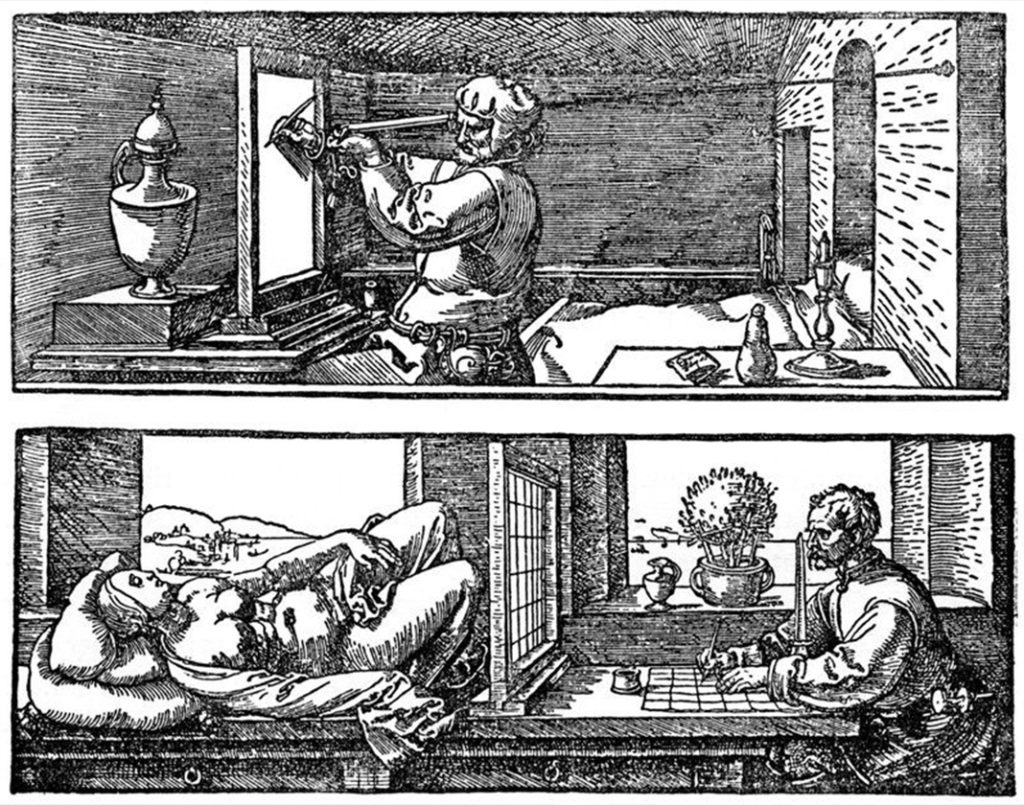

Начнем с перспективы. Фотографии и иллюстрации претендуют на то, чтобы передать реальность именно такой, какой мы ее видим. Но так было далеко не всегда: на смену абстрактным и условным изображениям Средневековья, которые никак нельзя было спутать с реальным пейзажем, приходит принцип «подражания природе» — мимесис. Способ изображения трехмерного пространства на плоскости — перспективу — разрабатывали архитектор Филиппо Брунеллески и художник Альбрехт Дюрер, а описал его теоретик искусства Возрождения Леон Баттиста Альберти.

Перспектива претендует на передачу «естественного» опыта зрения. Учитывая то, как искажаются формы и пропорции объектов при восприятии глазом (классический пример — «сход» параллельных рельсов в одну точку на горизонте), она натуралистично воссоздает трехмерное пространство.

Слово «перспектива» переводится как «смотреть сквозь». Полотно трактовалось Альберти как окно, через которое художник видел мир:

«Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу прямоугольник такого размера, какого хочу, и принимаю его за открытое окно, откуда я рассматриваю то, что будет на нем написано».

Альберти. Три книги о живописи

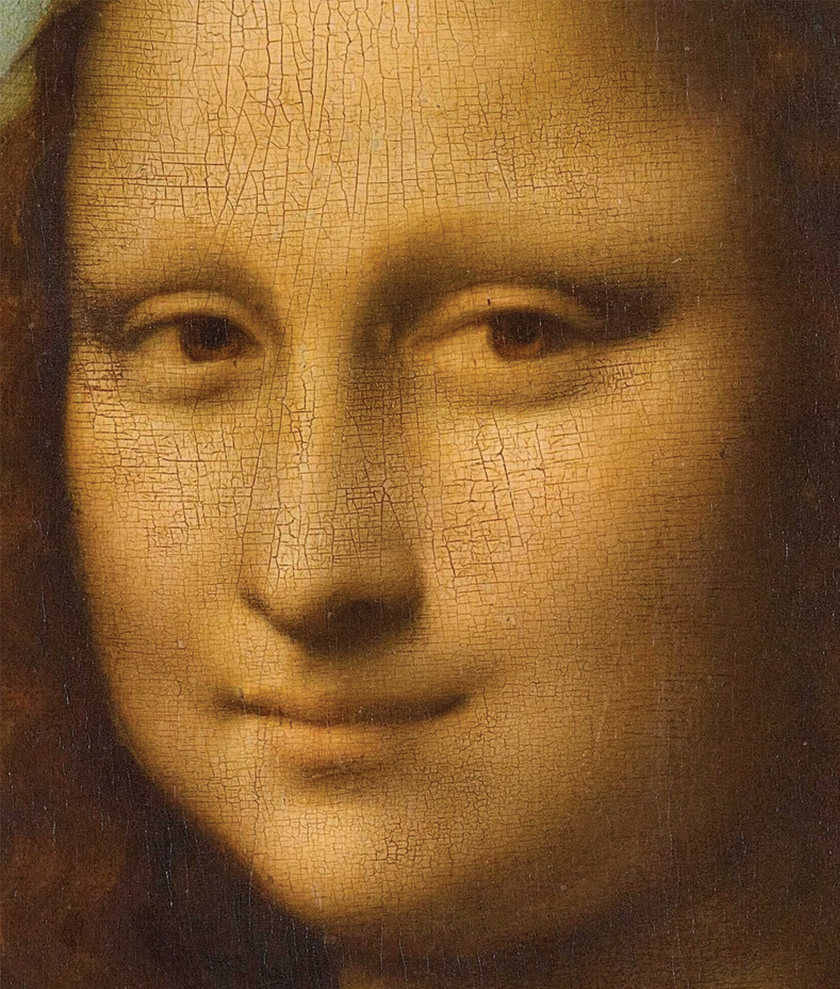

При этом само «окно» художественного зрения, разумеется, должно оставаться прозрачным. И чтобы этого добиться, поверхность холста и признаки нанесения краски нужно скрыть: краски наносятся тончайшей кистью, чтобы не было видно границ мазков. Для этих целей художники использовали прием сфумато: краска наносится на холст тончайшими линиями (30–40 микрон в случае «Джоконды») во много слоев, создавая иллюзию дымки, — мазки остаются невидимыми, и изображение выглядит реалистичным.

Возвращаясь к перспективе, следует отметить, что с ней связана одна проблема — монокулярность. Глубина пространства, созданная перспективой, рассчитана на то, что зритель будет неподвижно стоять по центру холста. Но даже при соблюдении этого условия вряд ли кто-то спутает пространство картины с реальным. Дело в том, что перспектива учитывает только один глаз, относительно оси взгляда которого выстраивается иллюзия глубины.

В искусстве создания иллюзии трехмерности художники достигли совершенства уже через пару веков.

Пользуясь правилами перспективы и растягивая изображения по осям, итальянский художник XVIII века Андреа Поццо смог изобразить купол, который легко спутать с настоящим, на немного изогнутом своде.

Максимальное правдоподобие, неотличимость произведения от реальности часто становилась признаком его качества — от эпохи Зевксиса и Парассия до Возрождения и дальше, вплоть до нашего времени. В цифровую эру иммерсивность становится одним из главных требований к виртуальной среде. Популярность блогов и реалити-шоу — свидетельство той же жажды непосредственности. В кино за эффект иммедиации отвечает субъективная камера: она становится глазами героя (например, как в POV-боевике «Хардкор»). Ту же роль играют видео, снятые «на все четыре стороны», — наследники панорам.

Интерфейсы гаджетов тоже разрабатываются так, чтобы создавать иллюзию «естественной» манипуляции объектами виртуального мира. Вспомните, как развивался интерфейс мобильных телефонов: иконки на экране, которые нужно было соотносить с кнопками, сменил сенсорный экран смартфона, а теперь модной стала «безрамочность» — и в рекламе новых моделей экран буквально сливается с реальным миром.

Гипермедиация

Иммерсивности, максимальной вовлеченности зрителя, можно добиться и другими способами. Альтернатива иммедиации — гипермедиация. Вместо того чтобы скрывать себя, медиа задействует ресурсы других медиа, увеличивая количество каналов взаимодействия и создавая таким образом гипнотический эффект калейдоскопа. Пример тому — множество окон и вкладок, которые мы открываем в интернете.

Когда вы вечером начинаете переходить по ссылкам в «Википедии», чтобы почитать, к примеру, о сфумато, а к утру обнаруживаете себя изучающим список знаменитых бутербродов — это вообще не похоже на VR, но эффект погружения, очевидно, не меньший.

Такое очевидное, непрозрачное присутствие медиума предоставляет нам доступ к самым разнообразным комбинациям изображений и звуков. Интерфейсу больше не нужно «стирать» себя, главное — обеспечить естественность взаимодействия. Несмотря на то что буквальная прозрачность, эффект погружения при этом должны разрушиться, они достигаются на другом уровне: интерфейс интерактивен, реагирует на команды и действия пользователя. В таком медиатизированном взаимодействии достигается даже больший эффект иммерсивности.

У гипермедиации тоже есть свои древние примеры.

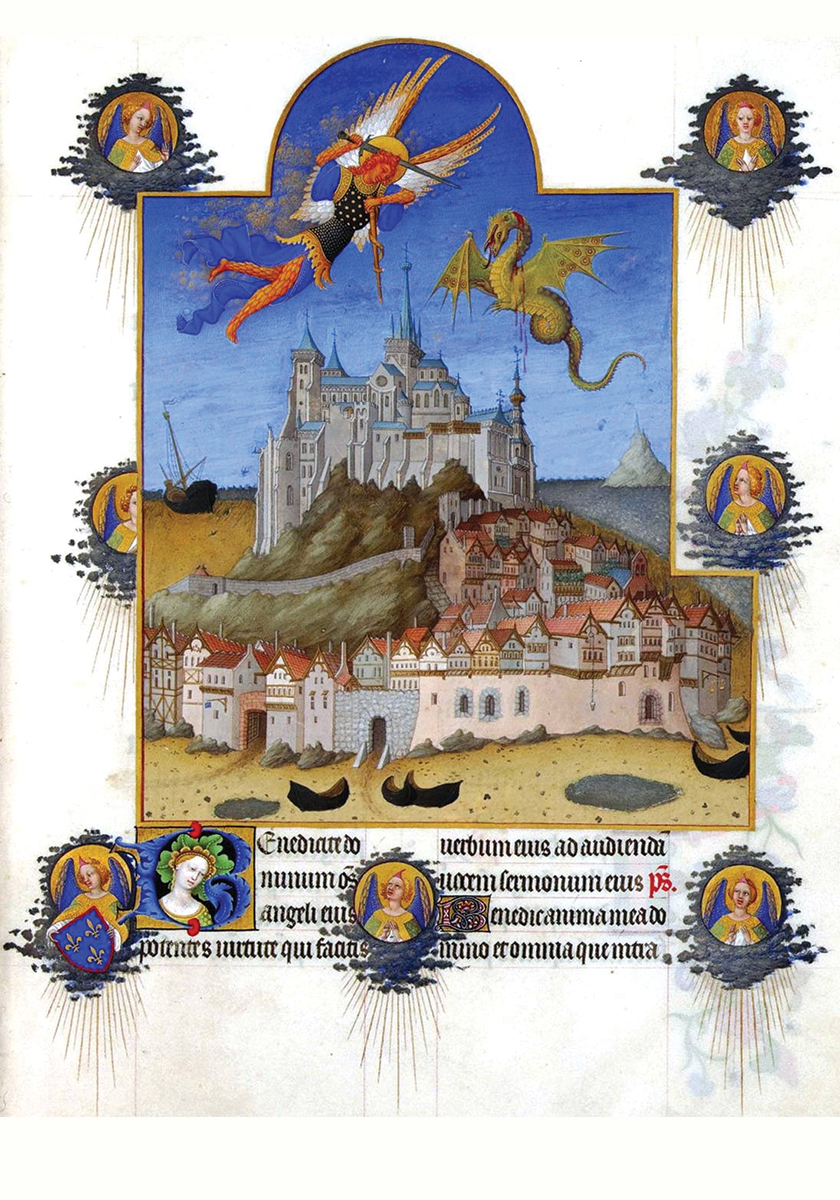

Иллюминированные манустрипты — это мультимедиа Средневековья. Текст и изображения здесь смешиваются в разных пропорциях: простой текст, вычурные буквицы, строгие иллюстрации в рамочках и свободно парящие персонажи на полях-маргиналиях.

Другой пример — голландская живопись XVII века, которая не может уместить мир в рамке-окне, как было в живописи Ренессанса, и распространяется за ее пределы. Через открытые двери домов мы всегда можем разглядеть что-то еще: проследовать взглядом в соседнюю комнату или внутренний дворик, почти как в видеоигре.

Похожий эффект мы переживаем, открывая рядом несколько окон на рабочем столе. Так же и телевизионные новостные программы имеют несколько потоков-сценариев для взгляда: текст, графика и видео существуют независимо друг от друга.

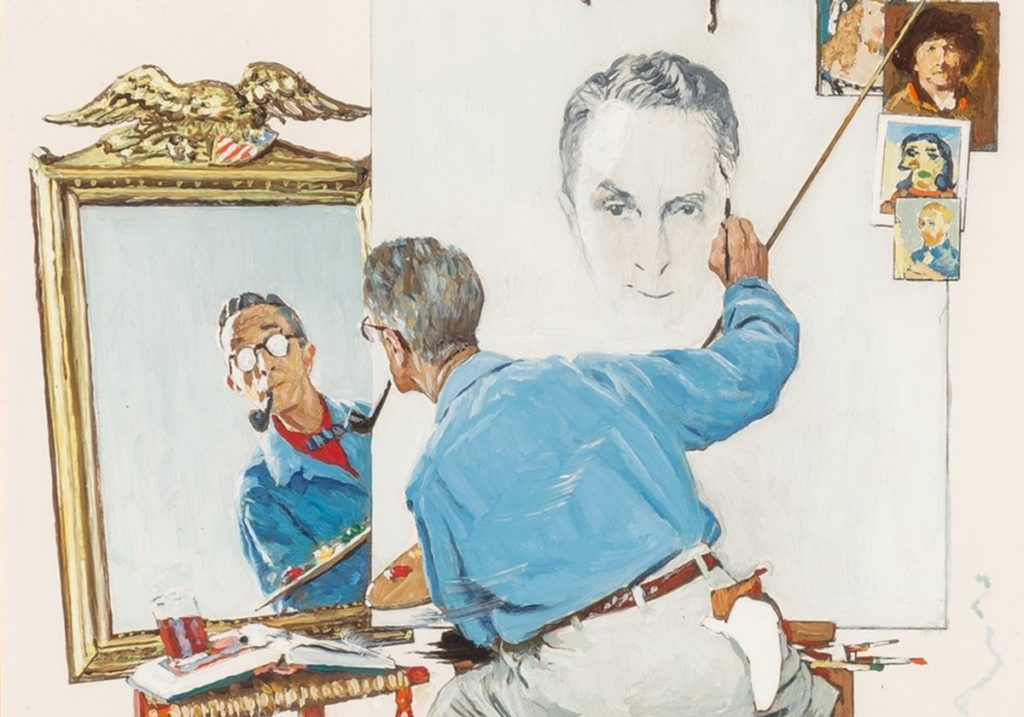

Такой подход позволяет подключать одновременно не одну (как, например, с перспективой), а сразу много точек зрения. Некоторые медиахудожники, например Нам Джун Пайк, старались довести эту логику до предела, намерено прерывая гладкий доступ к изображению, чтобы подорвать доверие к образу, которое возникает, когда он выдает себя за реальный опыт. Жан-Люк Годар, французский режиссер «новой волны», тоже старался напоминать зрителю, что он смотрит кино и должен к нему относиться критически. Герои в его фильмах вдруг начинали смотреть на зрителей и обращаться к ним напрямую.

Эта иконоборческая логика древнее, чем мир. Начиная с Платона, медиа обвиняли в том, что они создают обманчивых двойников реальных вещей. Действительно, медиапосредники неизбежно накладывают свой отпечаток на передаваемое сообщение. Но правда в том, что ни один образ (не только визуальный) не приходит к нам неопосредованным.

Образ — неустранимый посредник между действительностью и человеком. Так или иначе, информация передается с помощью какого-нибудь медиа, это единственный доступный нам споcоб отношений с «сущим».

Прозрачность и непрерывность

Медиа, связывающие нас с миром, образуют инфраструктуру, нарушить прозрачность которой может только ошибка, баг. Мы воспринимаем водоснабжение как нечто естественное до тех пор, пока нам его не отключают.

Благодаря прозрачности медиа становятся эффективным агентом политической жизни: пропаганда, реклама органично встраиваются в общий культурный фон и образуют вокруг нас неразрывную ткань.

Идеологическая составляющая прозрачности медиа удачно показана в фильме «Шоу Трумана», в котором главный герой обнаруживает, что его реальность — полностью сконструированная кем-то декорация.

Об идеологической составляющей медиума и взгляда сквозь него писал американский профессор Мартин Джей. Он выделяет несколько скопических режимов — протоколов смотрения, которые определяют, как и что мы видим или не видим в определенной культуре. Слово «режим» используется неслучайно: все скопические режимы с помощью собственной риторики и репрезентации пытаются создать из множества существующих в обществе способов смотреть и видеть одно главное видение и стремятся выстроить эти визуальности в соответствии с определенной иерархией.

Джей выделяет три режима, которые определяют способы видения в эпоху модерна.

Название первого — «картезианский перспективизм» — связано с изобретением перспективы и именем Рене Декарта, которого еще называют Картезий. Ренессансную перспективу Джей соотносит с философией Декарта и его представлениями о мире как о рациональном трехмерном пространстве, пространственно-временном «контейнере» для физических объектов, которое воплощает гармонию математических и божественных законов. Как вы помните, перспектива претендует на репрезентацию «естественного» и объективного опыта зрения и подразумевает одну неподвижную точку зрения. Это взгляд ученого, направленный на мир.

Благодаря изобретению печати, телескопа и микроскопа в Новое время все ожидания и прорывы были связаны со взглядом. До сих пор мы доверяем зрению больше, чем, например, обонянию. Фраза «видеть своими собственными глазами» используется как доказательство объективности.

В качестве второго скопического режима Джей называет «искусство описания»: он сопоставляет голландскую живопись XVII века с эмпиризмом философа Фрэнсиса Бэкона. Привилегированная роль в нем отдана не смотрящему ученому, а миру объектов, тщательно детализированному, фрагментарному и равнодушному к наблюдателю. Этот мир не умещается в рамке-окне, как было в живописи Ренессанса, но распространяется за ее пределы, окружает со всех сторон.

Для описания третьего режима — барокко — Джей добавляет к характеристикам этого, в первую очередь архитектурного стиля (живописный, открытый) теорию множественности субстанций Лейбница и мистицизм Контрреформации. Барочный визуальный опыт — тактильный, аффективный, такой, как если бы зритель мог смотреть всем телом.

Режимы, которые выделил Джей, показывают: то, как мы воспринимаем мир, тесно связано с господствующим представлением о нем. Похож ли он на «трехмерную коробку» Ренессанса или весь сводится к поверхности — вариаций может быть множество. Не менее важна роль, которая отводится зрителю: подвижность или неподвижность взгляда, монокулярность или бинокулярность, способ, которым достигается иммерсивность.

Медийные сети, из которых складывается режим нашего восприятия сегодня, прозрачны и включают даже людей: официанты, доставщики еды и таксисты остаются для нас невидимой инфраструктурой, на которую мы обращаем внимание, только если что-то идет не так.

Ник Срничек называет такие инфраструктуры платформами. Они соединяют между собой различных пользователей: покупателей, рекламодателей, поставщиков услуг и товаров, производителей и физические объекты. Возможны ли дыры в неразрывной ткани платформ? Или проще представить себе конец света?