«Перестать быть Сьюзен Зонтаг»: почему писательница так и не совершила каминг-аут

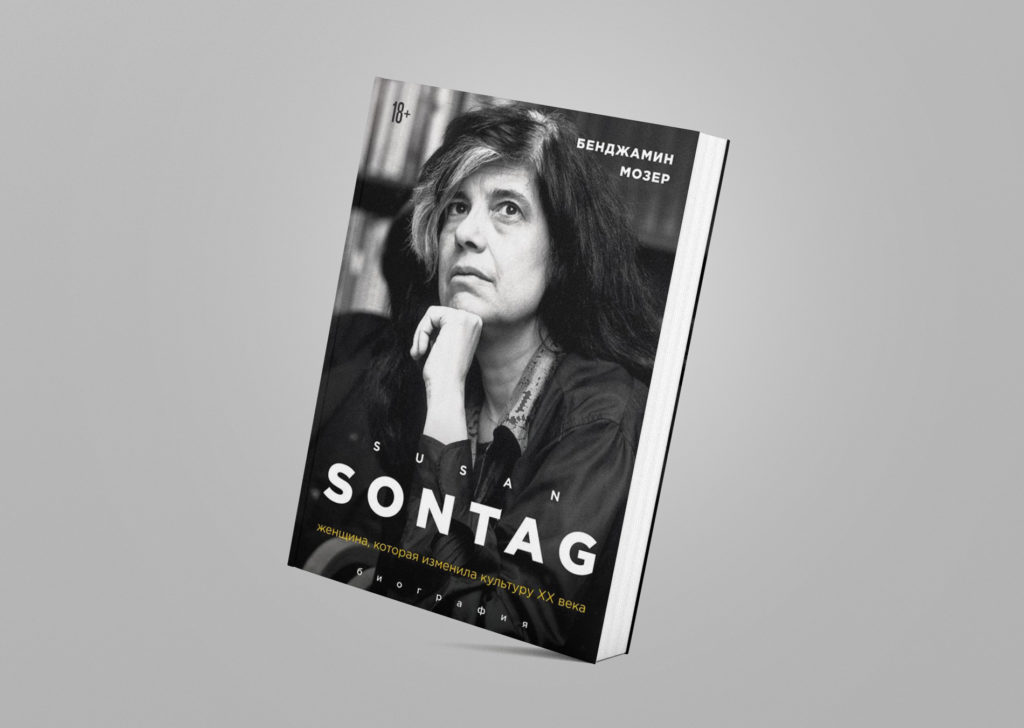

Несмотря на известность Сьюзен Зонтаг, при жизни ее книги почти не продавались. Даже эссе «СПИД и его метафоры», написанное в разгар борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции, прошло незамеченным и не привлекло внимания гей-активистов. В издательстве «Бомбора» впервые на русском языке выходит книга Бенджамина Мозера «Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века». Автор объясняет, почему писательница, не отрицавшая свою бисексуальность, так и не стала иконой движения за права ЛГБТ. «Нож» публикует фрагмент биографии.

Из-за этого имиджа «Сьюзен Зонтаг»

В марте 1987 года, спустя год после знакомства с Энни, в квартире Зонтаг был пожар. Летом 1985-го она съехала с квартиры на 17-й улице и поселилась в доме № 36 на Кинг-стрит в Сохо, где камин в квартире имел общий дымоход с камином в квартире соседей. Это были старинные камины, уже не предназначенные для использования и имевшие чисто декоративную функцию, но соседи зажгли свой камин, и глубокой ночью в комнату Зонтаг повалил дым. «Слава богу, что я проснулась, — говорила Сьюзен. — Еще пять минут и…»

Библиотека Зонтаг не пострадала, но пожарным пришлось прорубить дыру в потолке, и когда опасность миновала, то она поняла, что над головой у нее был натянутый брезент, а денег, чтобы переехать в приличный отель, не было.

«Я поняла, насколько незащищенной оказалась, — говорила она.

«Может, не стоит так легкомысленно к таким вещам относиться, — подумала она. — То, что ты не защищена, понимаешь только тогда, когда тебе на голову свалится кирпич».

Крышу починили и стены очистили от копоти. Но пожар имел неожиданные последствия, потому что после него в жизни Сьюзен появились новые люди. Подруга Сьюзен, редактор Vanity Fair Шэрон ДеЛано, которая помогала ей в решении разных практических вопросов, направила ей молодого человека по имени Питер Перрон для того, чтобы тот сделал опись книг для страховки библиотеки Зонтаг.

«Это была любовь с первого взгляда, — говорил Питер. — Совершенно неожиданно я стал членом ее круга людей».

Питер оставался близким другом Зонтаг до ее смерти. В тот период времени в круг близких Зонтаг вошел и молодой художник из Алабамы Ричард Бертон. Он помогал распаковывать спасенные от пожара книги. Бертон появился в квартире Зонтаг в день похорон Уорхола и увидел на кухонном столе посвященный художнику номер Art in America.

«Каким же ужасным человеком он был, — произнесла она, глядя на обложку журнала. — Я не пойду на похороны». «Согласен, — произнес Бертон. — Мне его работы никогда не нравились. Что вообще люди в них находят?» «Ну, большинство людей просто глупы», — произнесли мы одновременно. «Вот так я стал ее другом».

Членство в клубе приближенных к Зонтаг не было гарантировано даже для старых друзей.

После пожара у Сьюзен испортились давние отношения с Роджером Штраусом. При том, что их близкие отношения продолжались гораздо дольше, чем с остальными друзьями Зонтаг. Нельзя сказать, что они разошлись быстро и этот разрыв был окончательным, но вызванные пожаром волнения привели к тому, что впервые за всю свою жизнь Зонтаг нашла литературного агента.

Эндрю Вили был человеком высокоинтеллектуальным даже по меркам Зонтаг. Кроме этого, у Вили и Зонтаг была и другая общая черта. Роберт Силверс считал, что Зонтаг — это набор поз. Энни Лейбовиц писала, что она — хамелеон.

Вили описывал себя приблизительно так же: «У меня нет постоянного собственного характера. У меня ряд взятых на прокат характеров. Мне кажется, что мне часто успешно удается представлять писателей потому, что я не просто в состоянии увидеть мир их глазами, но в состоянии стать тем, кого представляю. Я оставляю свой прежний характер и надеваю характер человека, которого представляю. Если я проведу полтора дня с Сьюзен Зонтаг, и вы увидите меня в конце дня, то будете готовы поклясться, что перед вами Сьюзен Зонтаг».

У Вили была репутация литературного агента, который способен превратить уважаемого, но плохо продающегося автора в того, чьи книги раскупают нарасхват.

Познакомил их Давид, который по настоянию Вили покинул издательство FSG. «Я стал писателем благодаря тому, что он был во мне уверен, и его вера в меня была сильнее, чем моя собственная вера в себя», — говорил Давид.

Зонтаг всегда верила в то, что ее сын — гений, и утверждения окружающих о том, что он таковым является, давало возможность заслужить ее доверие, но то, что Давид стал писателем, вывело его в профессиональную сферу деятельности Сьюзен, от чего они оба начали испытывать чувство соперничества, писала она другу в 1990 году: «У Давида все хорошо, он, наконец, сжился с образом писателя. Он горд собой, немного себя жалеет и ощущает сильное чувство соперничества. Поэтому наши с ним отношения сложные, но он всегда будет любовью всей моей жизни».

В год пожара в квартире матери у Давида вышла книга «Едем в Майами: туристы, изгнанники и беженцы в новой Америке». «У жителей Майами был комплекс неполноценности, — говорил занимавшийся продажей книг Митчелл Каплан, познакомившийся в тот период с Давидом. — Никто этот город не воспринимал всерьез. Давид это понял, и его книга все еще переиздается». Позднее Давид написал ряд книг, сквозной темой которых были войны, которыми он интересовался.

Зонтаг просила Вили помочь ей избавиться от сложившегося у нее имиджа «Зонтаг как метафора»: «Ты должен помочь мне перестать быть Сьюзен Зонтаг», — говорила ему она.

Она хотела снять с себя функции публичной личности, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на писательской деятельности. Она «горела желанием» начать работу над романом, но не могла «из-за этого имиджа «Сьюзен Зонтаг».

Вили должен был оградить ее от постоянных домогательств и просьб, а также помочь ей достичь стабильного финансового положения, при котором ей больше не придется спать в квартире, где вместо потолка натянут брезент.

В принципе, отношения Зонтаг с литературным агентом нисколько не должны были повлиять на ее отношения с Роджером. Ведь, согласно утверждениям Пегги Миллер, Роджер любил Сьюзен больше, чем любого другого автора своего издательства. Он сам предложил Сьюзен найти литературного агента, поскольку издательство было не в состоянии справиться с количеством просьб к ней и ее собственных.

Роджер понимал, что отношения автора и издательства не всегда являются гармоничными просто потому, что автор хотел, чтобы ему платили больше, а издательство стремилось платить меньше.

В этом не было ничего нового.

«Отношения являются предопределенными своей природой, — говорил Вили. — У каждого писателя сначала есть чувство благородности, которое постепенно переходит в чувство сожаления».

В «патерналистской модели издателя» действительно наблюдается определенный дисбаланс сил. Однако, судя по комментариям Зонтаг своих отношений со Штраусом, складывается ощущение, что ее не устраивал не патернализм, а его недостаток.

Ранее Зонтаг писала: «Я нашла систему безопасных и тихих заводей, феодальных отношений, помогавшую забыть ужас — сопротивляться и выжить», и надо признать, что их отношения были в высшей степени феодальными. Штраус напрямую или косвенно финансово ее поддерживал в течение десятилетий.

Его издательство выпустило все ее книги. Как уже упоминалось, Роджер неоднократно давал ей авансы за книги, которые она так и не написала. Он продавал ее книги в США и за рубежом. Он оплачивал ее счета за свет и газ, вместе с Пегги присматривал за Давидом, когда она была за границей, он дал Давиду престижную работу, которой тот занимался в течение более 10 лет.

Однако, по словам Сьюзен и Давида, их эксплуатировали. После пожара Давид сказал: «Роджер повел себя безответственно. Он мог бы дать ей денег, но не дал ни копейки и не доплачивал ей за ту работу, которую она делала». Из его слов не следует, да и вообще непонятно, за какую именно работу Сьюзен не заплатили сполна.

Прошло восемь долгих лет между книгами «Под знаком Сатурна» и «СПИД и его метафоры». В последней книге было менее 100 страниц. Несмотря на известность Сьюзен, ее книги никогда хорошо не продавались. У Сьюзен были свои представления о том, какой уровень жизни и комфорта она заслужила.

Спустя несколько лет она говорила Washington Post:

«Я работала более 30 лет. Не думаю, что завышенным было бы желание иметь квартиру, держать в ней, а не в хранилище, все свои книги и располагать временем для того, чтобы писать. В этих ординарных требованиях нет ничего плохого».

Действительно, на первый взгляд эти требования не кажутся завышенными. Но кто должен был обеспечить ей эту квартиру, в которой должно быть место для тысяч книг? И кто должен освободить от преподавания, редактирования, переводов, журналистики и чтения лекций? В 1962 году она среди своих схожих черт с матерью упомянула следующее: «Деньги — мое представление о них (от М.) — это то, что они вульгарны. Деньги приходят „откуда-то“».

«Ты — богатый человек, — писала она Роджеру. — Я — не богатая женщина. У меня нет денег. Я не думаю, что ты до конца это понимаешь». Отношением, заложенным в этих фразах, объясняется, что, хотя она и осталась в издательстве Роджера до конца своей жизни, она затаила на него обиду, даже несмотря на то, что тот предложил ей неслыханные по тем временам 8 000 долларов за четыре книги.

«СПИД как метафора» не была одной из этих четырех книг. Книга вышла в начале 1989-го, незадолго до того, как она подписала контракт. На аскетично оформленной обложке не было фотографии автора, потому что у Зонтаг не нашлось недавно снятых собственных фотографий.

Сьюзен знала, что ее подруга Шэрон ДеЛано работает с Лейбовиц в Vanity Fair, она попросила Шэрон узнать, не захочет ли Энни снять ее портрет. Энни согласилась и сделала снимок, на котором Сьюзен с драматично зачесанными назад волосами сидит за рабочим столом и выжидающе смотрит вдаль.

Как часто случалось с Энни, ее «небрежная близость» привела к близости несколько другого плана. Она нашла способ сделать Зонтаг приятное и с энтузиазмом отозвалась о романе «Благодетель», который мало кому нравился. Фотограф воспринимал последовательность фантастических картинок иначе, чем писатель или человек от литературы.

Сьюзен произвела на Энни сильное впечатление.

«Помню, как я пошла с ней на ужин и жутко вспотела, переживая, что не смогу поддержать разговор, — говорила Лейбовиц. — Частично это, наверное, объясняется тем, что я чувствовала себя очень польщенной тем, что она вообще мной заинтересовалась».

Стереотип отношений возник на первом же свидании. Спустя пару недель после их встречи Сьюзен наняла новую ассистентку — деловую девушку из Техаса по имени Карла Иофф, проработавшую у Сьюзен несколько лет: «Одним из первых рабочих звонков, на который я отвечала, оказался звонок от Энни. Сьюзен должна была уезжать в PR-тур для продвижения книги, и Энни спросила: „А у вас есть ее график? Можете отправить в мою студию и можно я свяжу вас с моими сотрудниками? А как она путешествует? Кто занимается ее билетами? Я хочу сделать ей апгрейд до первого класса“».

Сьюзен, как обычно, вела себя крайне уклончиво и не афишировала своих отношений с Энни. «Первые несколько месяцев она вела себя с Энни очень мило, — говорила Карла, — не могу сказать, что ужасно ласково. А потом у меня был с ней момент „О Боже!“». Карла считала, что Сьюзен скрывает от нее отношения с Энни, потому что не уверена, что ей можно доверять.

«Это просто моя подруга Энни, — говорила Сьюзен Карле. — Вчера вечером ненадолго заходила моя подруга Энни». Карла никак не реагировала на эти слова и волновалась из-за мысли о том, что Сьюзен подозревает ее в гомофобии. Наконец, она набралась храбрости и заявила своей начальнице, что у нее нет необходимости скрывать свои отношения. На это Сьюзен ответила, что Энни — ее подруга, не более.

«Нет, — сказала я ей. — Она тебе цветы приносит, она к тебе прикасается. И вообще. Она за тобой ухаживает». «Ты действительно так считаешь?» — «Да, конечно», — ответила я, и она сказала: «Не знаю, в курсе ли ты, но я была с женщинами».

Карла всегда предполагала, что Сьюзен — лесбиянка, но Сьюзен сказала: «Я не люблю ярлыки. С мужчинами я тоже была».

После этого разговора Сьюзен стала позволять себе в присутствии Карлы демонстрировать больше нежности по отношению к Энни, но исключительно в короткие промежутки времени и только когда они были втроем.

На людях она гораздо более ласково относилась к Карле, чем к Энни, — Карла была гетеросексуалкой, поэтому представление ее другим людям: «Это мой ассистент, обожаю ее до смерти», не вызывало никаких подозрений. «В отношениях со мной на нее бы точно не навесили никаких ярлыков».

В 1989-м наличие «ярлыка» или, другими словами, каминг-аут означал совсем не то, что 10 лет до этого.

Как писал Эдмунд Уайт, если бы до появления СПИДа Сьюзен открыто заявила о том, что она — лесбиянка, то потеряла бы 2/3 своих читателей.

Однако эпидемия СПИДа повлияла на отношение людей к «ярлыкам». Год от года умирали больные: сначала десятки, потом сотни, тысячи и миллионы, и постепенно у людей складывалось новое отношение к геям, что привело к тому, что тот, кто их не признавал, сам получал «ярлык».

К 1989-му радикалы начали побеждать. На смену рейгановской администрации, представители которой не особо интересовались вопросом «рака геев», пришла администрация Буша, которая тоже не особо жаловала геев и имела ориентацию на «семейные ценности».

Геи умирали от заболевания, с которым боролись бы более активно, если бы оно не было связано с гомосексуалистами. (Только через какое-то время стало понятно, что СПИД — это болезнь, которая не связана с сексуальной ориентацией.) Геи умирали в результате бездействия администраций Рейгана и Буша: 30% самоубийц-тинейджеров в США были геями.

Ситуация была отчаянной, и люди стали бороться. В 1987 году была основана организация ACT UP (Коалиция по борьбе со СПИДом). Активисты выходили на улицы и выражали протест самым разным подавляющим органам: от католической церкви до Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В эссе «Болезнь как метафора» Зонтаг выступила против представления о том, что «рак = смерть». Теперь геи-активисты выходили на улицы с плакатами «Безмолвие = смерть».

Наиболее важным результатом гей-активизма конца 80-х стала критика молчания, состояния, когда геи скрывали свою сексуальную ориентацию.

Эта критика основывалась на предположении, что гомосексуальность является такой же естественной, как и гетеросексуальность. Простота этого утверждения давала результаты, которые только начали проявляться в кризисных условиях тех лет.

Геи-активисты стали заявлять, что сексуальность, в отличие от секса, не более интимна, чем принадлежность к числу женщин, афроамериканцев или католиков. Активисты требовали, чтобы жизни геев начали обсуждать точно так же, как обсуждают жизни гетеросексуалов.

«Американские СМИ не сообщали о жизни известных геев, потому что гомосексуальность считалась омерзительной, — писал Микеланджело Синьориле в 1993-м, — хуже, чем внебрачные связи, аборты, алкоголизм, разводы, внебрачные дети, то есть всего, что представляет обычные и привычные темы, которые освещает пресса».

Синьориле вел колонку в недолго просуществовавшем журнале OutWeek и стал известен тем, что рассказывал о жизни известных геев, которые не совершили каминг-аут. Сейчас сложно представить себе, как много шума наделали эти статьи о тех, кто, по общему мнению, был геем.

Например, не было никакой сенсации в том, что часто фигурировавший на страницах светской хроники известный коллекционер Малколм Форбс был геем. Однако в СМИ о его сексуальной ориентации не было принято говорить, несмотря на то, что он уже умер, и журналист писал о нем после его кончины в 1990 году. В New York Times обошли острые углы и написали о том, что возникли споры по поводу «недавно умершего бизнесмена».

Складывалось ощущение, что этот бизнесмен совершил что-то настолько страшное, что об этом вообще нельзя упоминать.

После выхода в Time статьи о Форбсе и его личной жизни подобную тактику стали называть outing. Активистам это словцо не понравилось. «Ну не знаю, — говорил Синьориле, — мне кажется, что это просто результат обычной репортерской работы».

Писать в СМИ о сексуальной ориентации людей считалось настолько невежливым, что журналистов, таких как Синьориле, называли маккартистскими аятоллами. Но именно благодаря их усилиям СМИ стали обсуждать роль, которую они играли, в поддержании ситуации.

Синьориле писал: «У огромного количества СМИ было предвзятое отношение. Подробности жизни лесбиянок и гомосексуалистов сильно искажались».

В 70-х СМИ более позитивно описывали жизнь геев, но после этого в период президентства Рейгана ситуация изменилась в худшую сторону. Рейган и Буш использовали гражданские движения. Это было экономично: в тот период социально-демографические вопросы отошли на второй план, выдвинув на первый план вопросы сексуальной ориентации.

Синьориле писал, что в 1980-х на экранах лесбиянок изображали не самым положительным образом: «Это было ответной реакцией на движение за права женщин, поэтому независимых и сильных женщин изображали в виде злобных и ненавидящих мужчин лесбиянок. Во время эпидемии СПИДа геев-мужчин также стали изображать гораздо более негативно».

Сьюзен прочитала роман «Цена соли» 30 годами ранее, и с тех пор, судя по всему, мало что изменилось.

В том романе лесбиянка потеряла права на своего ребенка (ее, слава богу, не убили), и это считалось позитивным хеппи-эндом.

Геи и лесбиянки должны были бороться с этими стереотипами и показать свое настоящее лицо, рассказывать, какие они на самом деле, и не позволять себя очернять. Сторонники outing считали, что те, кто не совершает каминг-аут, демонстрировали этим представление о том, что гомосексуальность постыдна, а эпидемия СПИДа заставляет всех, в особенности людей известных, продемонстрировать свою позицию в этом вопросе.

Началось обсуждение, в котором победили сторонники выхода из клозета. Их победа была настолько убедительной, что сокрытие своей сексуальной ориентации стали воспринимать в лучшем случае как патетический жест, в худшем — как проявление патологии.

Правда, сами геи так к каминг-ауту пока не относились. Впрочем, вскоре они начнут относиться к тем, кто не совершил каминг-аут, как чернокожие относятся к своим «братьям и сестрам» с более светлым цветом кожи, считая, что те «шарят» под белых, или как евреи к мимикрирующим под гоев, меняя фамилию, чтобы попасть в те клубы, куда евреям вход воспрещен.

Это была революция, и Синьориле поражался тому, как кардинально и как быстро все изменилось: «Всего пять лет назад многие считали каминг-аут „курьезом“ и излишней демонстрацией своей сексуальности. Это считалось „нескромным“ и даже „немодным“. Однако сторонники показали, как некомфортно и ненормально находиться в клозете. Они требуют, чтобы все, в особенности влиятельные люди, совершили каминг-аут, потому что те, кто этого не сделает, по их мнению, являются трусами, тормозящими развитие прогресса. Ситуация стало диаметрально противоположной — теперь те, кто не совершил каминг-аут, должны стесняться».

Фраза «всего пять лет назад» была написана в 1993 году.

За это время успела выйти книга «СПИД и его метафоры», а у Сьюзен начались отношения с Энни.

Недостатки книги и проблемы отношений двух женщин имеют прямое отношение к тому, что они не совершили каминг-аут.

Геи всегда связывали такие качества, как мстительность и стервозность, именно с сидением в клозете или отсутствием outing, причем даже тогда, когда это было фактически невозможно. Презрение к самому себе выливалось в жестокость, вранье по поводу своей сексуальной ориентации выливалось в тотальное вранье по любому поводу. И кардинально портило характер людей в целом.

Точно так же как исчезло восприятие рака или зависимости в качестве морального бесчестья, быстро исчезало представление о том, что геем быть зазорно.

Однако отказ Зонтаг произнести выражение «мое тело» в книге «СПИД как метафора» сделало издание еще интересней, что, впрочем, не говорит о том, что книга стала бы хуже, если бы в ней были примеры проблем из личной жизни Зонтаг, которые она отрицала.

Как часто случалось в ее работах, главной темой этой книги был разрыв между предметом и метафорой, в особенности метафорами тела: «тело как храм», «тело как фабрика», «тело как крепость», которые она развенчала. Она прослеживает эти идеи от ранее разработанных в эссе «Против интерпретации».

В «Болезни как метафора» она заявляет о своей цели так: «Не передать смысл, что является целью любого литературного произведения, а, наоборот, отнять у него смысл, применить на этот раз донкихотскую, полемическую стратегию „против интерпретации“ к реальному миру. К телу. Мои цели были в первую очередь чисто практическими. Потому что, согласно моим безрадостным многократным наблюдениям, метафорические ловушки, искажающие восприятие рака, имеют совершенно реальные последствия».

Она устанавливает новую связь между интерпретацией языка, метафорой и реальным миром (телом, медициной, политикой), и эта связь добавляет дополнительный штрих к ее прежним работам. Можно только приветствовать ее призыв рассматривать катастрофу в научном, но не в моральном смысле.

Интересно то, что она считает, что СПИД — это конец чего-то (чрезмерно буйных сексуальных привычек).

Необходимость заниматься безопасным сексом — это, конечно, большое разочарование и расстройство, попытка найти новые, более свободные способы существования, характерные для 1960-х.

В 1980-х эти попытки были маргинализированы «и стали частью процесса благодарного возвращения к тому, что называется „принятыми обычаями“, как возвращению к предметной и ландшафтной живописи, тональности и мелодии, сюжету и характерам персонажей и другим превозносимым до небес отказам от сложного модернизма в искусстве… Новый сексуальный реализм идет рука в руку с открытием новых радостей тональной музыки, Вильяма Бугро, карьеры в банковском бизнесе и венчаний в церкви».

Несмотря на мрачную тему, книгу читать приятно. В тексте присутствует юмор, в отсутствии которого Зонтаг часто обвиняли. Она особенно эффектно делает связь между цитатами, утверждающими диаметрально противоположное. Она соединяет страх ВИЧ с новым страхом компьютерных вирусов. (СПИД, как и персональные компьютеры, появился в 80-х.)

Она сравнивает призыв пользоваться презервативом со строчкой из рекламы: «Перед тем как вставить диск в компьютер, удостоверьтесь в безопасности его источника».

Благодаря легкими жизненным сравнениям эта книга более доступна пониманию простого читателя, чем остальные работы.

Тем не менее ее не покидало чувство необходимости сделать выбор между сущностью и стилем, телом и умом, предметом и его изображением, реальностью и мечтой.

Герой романа «Благодетель» выбрал грезы, полностью исключив реальность. На протяжении всех лет после написания романа Зонтаг иногда с остановками, иногда рывками двигалась в противоположном направлении. По ее мнению, реальность лучше всего можно понять, исключив метафору.

Со страстью, характерной для разочаровавшегося в своей вере бывшего верующего, она боролась со связанными со СПИДом метафорами.«Нас не захватывают, — писала она. — Тело — не поле битвы. Больные — это не неизбежные жертвы и не враг».

При этом без какой-либо привязки к метафоре тело все-таки было полем битвы (между здоровыми и больными клетками), и вирус действительно захватывал тела людей, и если больные и не были врагом, то в некоторой степени безусловно неизбежными жертвами. В 1989 году СПИД был неизлечим.

К ранним романам Зонтаг есть масса претензий. Но если эти книги и были провалом, то благородным, смелым и незабываемым провалом.

Ее другие книги — от «Против интерпретации» до «Болезнь как метафора» — наполнены страстью, ощущающейся еще сильнее из-за своей сдержанности.

Эти книги изменили наш взгляд на мир.

Это незабываемые книги.

Проблемы и недостатки «СПИДа и его метафор» становятся понятны, когда читаешь другие книги той эпохи: «Ангелы в Америке» Тони Кушнера, «Прощальная симфония» Эдмунда Уайта, «Красота людей» Эндрю Холлерана, «Время взаймы» Пола Монетта, «Линия красоты» Алана Холлингхёрста, «И музыка играла» Рэнди Шилтса. Общее во всех этих произведениях (романах, пьесах, мемуарах, историях) — это боль.

По сравнению с ними даже «Как мы живем сейчас» Зонтаг кажется отстраненным, тонким, пижонским, легко забывающимся, потому что в истории нет ощущения эпидемии СПИДа и того, что все это значило для друзей, для любовников, для тела.

Конечно, важно, что она критиковала метафоры, но точно такие же мысли есть и в вышеперечисленных произведениях, и критики метафоры до Зонтаг остались как бы незамеченными. Это важный момент, критика геев, то есть критика тех, кто требовал каминг-ауты, такая же, как и ее собственная.

Забудьте метафору: «тело».

Приветствуйте реальность: «мое тело».

Важность книги Зонтаг в том, как она совершенно непреднамеренно иллюстрирует то, что критикует и прорицает. Мы видим, как метафора быстро превращается в абстракцию, обфускацию и ложь.

«Я стараюсь абстрактно», — писала она за много лет до этого, и во всех ее работах на любую тему абстракция и дистанция всегда являются хорошим мерилом ее страсти.

В этой книге, по словам критика Крега Селигмана, ее свинцовая проза имеет «поглощающий звуки эффект, как ковровое покрытие на весь пол комнаты». Селигман в одном абзаце нашел огромное количество примеров использования пассивного залога: «считается кем-то… расценивается… понимается как… в настоящее время рассказывается так… считается так… названо так… думается… воспринимается… взращено… можно рассматривать как … кто может считаться… — кто никак не может считаться чем-то… — могут подвергнуться жестокому остракизму…»

Пассивный залог дает возможность автору избежать использования местоимения «я». В рецензии в Times критик Кристофер Леманн-Хаупт писал, что «она до конца так и не определяет то, что ее волнует». Тут уместно вспомнить, что писал Силверс по поводу ее эссе о Сартре: «Читатель не понимает статуса связи, о которой ты говоришь».

Пассивный залог часто используется бюрократами, это «ковровое покрытие на весь пол комнаты».

Пассивный залог — это явно не то, что надо было использовать в то время, когда многие люди кричали во весь голос.

Однако не все или, скорее, не все писатели должны были кричать во весь голос. Но ведь Зонтаг всегда была готова идти до конца и презирала тех, кто этого не делал, тех, кто не ехал в Ханой, Гавану или, спустя некоторое время, в Сараево, тех, кто не хотел рисковать, высказывая поддержку Салману Рушди.

Активизм борьбы против СПИДа был частью ее активизма. Ей не надо было бы штурмовать Пентагон или нападать на кардинала Римско-католической церкви в Нью-Йорке. Она могла бы сделать очень многое, и активисты движения за права геев умоляли ее сделать самый простой, самый смелый и самый логичный в данном случае шаг.

Они хотели, чтобы она сказала «я», «мое тело», они просили ее сделать каминг-аут.

Синьориле день за днем звонил в студию Лейбовиц с просьбой прокомментировать ее отношения с Сьюзен. Ни Сьюзен, ни Энни не ответили на его звонки и не перезвонили.

«Мои цели в первую очередь являются практическими», — писала она в эссе «СПИД и его метафоры» о том, почему написала «Болезнь как метафора». Активисты, борющиеся за права геев, считали, что признания Зонтаг могли бы оказать огромное положительное влияние на гей-сообщество.

Какое значение имело бы признание самого известного критика в стране, человека, обладающего энциклопедическими знаниями, в том, что она живет с женщиной? Вот что писал Синьориле о значении этого признания: «Представьте, что она была в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов…

Каминг-аут Сьюзен Зонтаг оказал бы огромное влияние на редакторов, журналистов и все СМИ.

Уже с одной газетой NY Times была масса проблем. В первую очередь надо было заставить их писать об эпидемии СПИДа. Во-вторых, надо было заставить их подключить своих редакторов по медицинской тематике, чтобы те начали независимое расследование в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также в Национальном институте здравоохранения США.

„Напрячь“ редакторов, занимавшихся вопросами политики времен администрации Рейгана и Буша…

Надо было заставить людей набраться смелости и начать говорить. Когда начинает говорить один человек, это придает смелости и другим. Вот так все работает».

Таким образом, в ситуации, когда было уже не до мягкой и вежливой критики, ее книга не имела никакого значения и последствий. Один из ученых писал, что «не существует никаких доказательств того, что издание „СПИД и его метафоры“ было использовано гей-активистами или в борьбе против СПИДа, несмотря на то, что это издание наиболее близко к вопросам движения за права геев». Следовательно, в целом реакция общественности на эту книгу была нулевая.