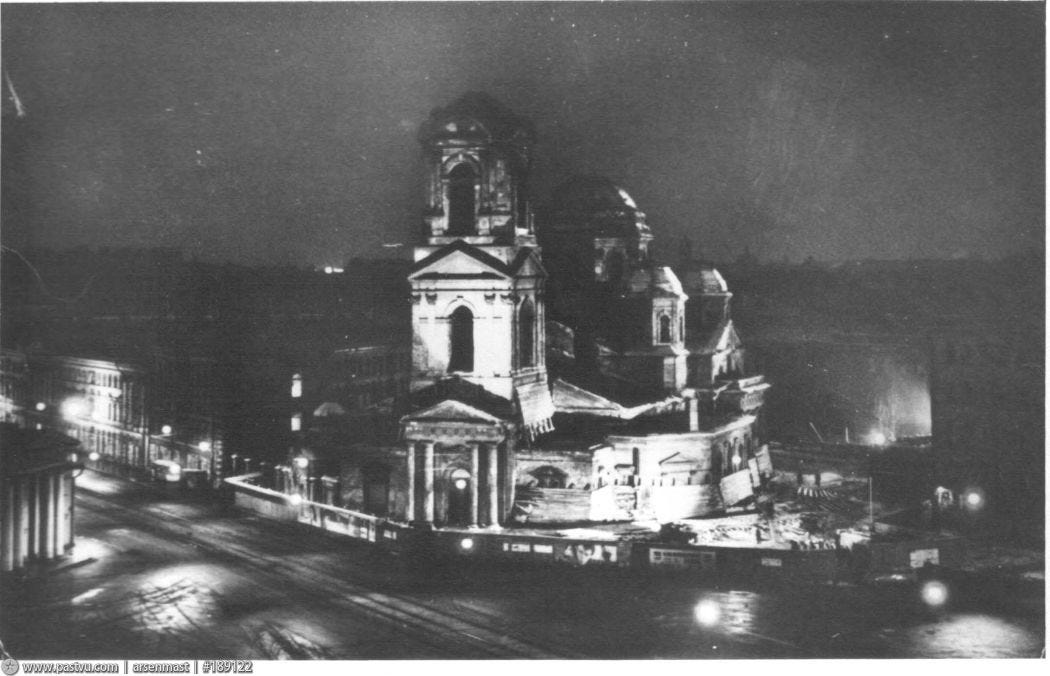

1960, храм ещё с куполами, но забор уже стоит – демонтаж начался.

Не буду вдаваться в подробности её постройки в 1753 году , перестройки и расширения в 1813 по проекту Луиджи Руска и 1836 по проекту А. И. Мельникова. Отмечу лишь, что крайняя перестройка и надстройка по проекту петербургского епархиального архитектора Г. И. Карпова 1867–1871 годов была последней, после нее храм больше не перестраивался, сохраняя свой облик вплоть до 1960-х годов. Вот про крайние годы существования и снос мы и поговорим, пожалуй. Ибо 50 — 60-е годы XX века — моё любимое время, как всем хорошо известно.

Борьба со всем церковным в этой стране после 1917 года не обошла храм стороной. Из него дважды изымались церковные ценности. В 1923 году храм возвели в ранг собора. С 25 января 1932 года до своего закрытия в апреле 1938 года храм являлся Кафедральным Обновленческим собором. И да, про «обновленчество» чуть-чуть. Обновленчество (оно же — Православная Российская Церковь; позднее — Православная Церковь в СССР) — раскольническое движение в русском христианстве, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения. С 1922 по 1926 год движение было единственной официально признаваемой государственными властями РСФСР православной церковной организацией.

В 1933 году одиннадцать его колоколов общим весом более 1200 пудов (почти 20 тонн) были сданы в Госфонд и, видимо, пошли в переплавку. Храмовые иконы в 1936–1938 передали в Спасо-Преображенский собор и в городские музеи. В апреле 1938 храм закрыли. Уцелевший в годы блокады, не смотря на то, что храм был указан в качестве ориентира для немецкой артиллерии, он не пережил хрущевской «оттепели» и новой волны антирелигиозной политики государства.

9 мая 1945 года. С самолета По-2 разбрасываются листовки с сообщением об окончании войны. Внизу Спас-на-Сенной.

Основным оправданием необходимости сноса церкви являлась необходимость постройки наклонного хода и выхода станции «Площадь Мира» второй очереди второй линии Ленинградского метрополитена. Первым сигналом к предстоящей антирелигиозной акции стала статья в сентябрьском номере 1960 года газеты «Вечерний Ленинград», где корреспондент ставил в известность читателей о том, что скоро "позорное пятно на облике площади Мира« — бездействующий с 1913 года, разрушающийся Спасо-Сенновский храм — будет снесено и на его месте возникнет надземный павильон станции метрополитена «из стекла и бетона».

Однако, проектировщики института «Ленметропроект» передали на рассмотрение инспекции три варианта размещения новой станции на дуге строящегося подземного путевого тоннеля между станциями «Невский проспект» и «Технологический институт». Наиболее предпочтительным им представлялось место в западном углу площади, где расположен так называемый дом Денежкина (угловой дом с тремя адресами: Садовая ул., 39 — наб. кан. Грибоедова, 56 — Сенная пл. ). Ещё предлагался вариант полуподземного решения вестибюля станции, без надземного павильона, как это практически реализовано сейчас для «Садовой» («Площадь Мира −3» в девичестве), и, наконец, снос церкви на Сенной.

Последнее по ряду обстоятельств показалось наиболее подходящим. Во-первых, церковь действительно находилась в весьма плачевном состоянии, так как еще в 1913 году в ней начались работы по устройству центрального отопления взамен печного, так и не завершенные из-за начавшейся Первой мировой войны. Во-вторых, храм уже в апреле 1938 года был лишен статуса памятника архитектуры и охранных привилегий, не представляя с точки зрения искусствоведения стилистически цельного образца архитектуры середины XVIII столетия, что явилось следствием перманентных перестроек, исказивших первоначальный барочный облик церкви, да еще при полной неразберихе с атрибуцией имен авторов не только первоначального замысла, но и последующих многочисленных реконструкций.

Справа виден портик храма, 1956 год.

1966 год, Видны остатки ограды храма. Автомобиль принадлежит финну, путешествовавшему по Ленинграду и области в 1966 году.

Далее была череда заседаний, споров, совещаний, писем в различные министерства и ведомства. До крайнего момента снос не подтверждали из Москвы, и в Ленинграде никто не брал на себя ответственность за это. Тем не менее, начался демонтаж куполов, оставшегося внутреннего убранства. И, позднее, закладка взрывных устройств. Одновременно с этим в Москве была создана экспертная группа, которая собиралась вникать в очередной Генеральный План развития Ленинграда (будет утверждён Советом министров СССР 15 июля 1966 года ), а заодно и посмотреть, что там да как на Сенной площади. Было решено, что независимо от решения экспертной группы, храм должен быть обследован и обмерен, а обмерные чертежи переданы в архив Государственной инспекции по охране памятников архитектуры Ленинграда.

Фотография Денисова и Смирнова незадолго до сноса.

Обмерами и фотографированием храма занимались несколько человек с новейшей по тем временам аппаратурой. Организовал работы исполняющий обязанности декана архитектурного факультета ЛИСИ (СПбГАСУ с июня 1993) Владимир Иванович Пилявский, он привлёк к этому своего аспиранта Юрия Денисова. А руководил работами доцент кафедры геодезии Павел Иванович Поляков, который привлёк к этому тоже своего аспиранта Виктора Смирнова.

Фотография во время обмеров здания.

Тогда впервые в Ленинграде был использован стереофотограмметрический (с использованием стереофототеодолита) метод обмера архитектурного памятника, наравне с использованием обычных геодезических приборов. Метод этот применяется в случаях, когда объекты труднодоступны для выполнения ручных обмеров. Мне этот метод не знаком, есть кто-то, кто смог бы на пальцах объяснить принцип работы?

Смирнов и Денисов вели и подробное фотографирование церкви при обмерах, во время сноса и при расчистке завалов. Часть фотографий в этой статье принадлежит как раз им. Напомню, это был уже январь 1961 года. Почему нельзя было обмер произвести заранее? Решение-то о строительстве метро было принято как минимум в 1959. Как всегда, «ай, потом сделаем, время ещё есть».

Демонтаж и вывоз сохранившейся утвари.

Одновременно с началом работ по обмеру начались и работы по разбору церкви силами «Ленметростроя». Стало ясно, что столь быстрый процесс разрушения церкви вряд ли оставит необходимое время даже для стереофотограмметрических методов фиксации. А методы эти, как оказалось, тоже достаточно трудоемкие и, главное, не всегда успешные, учитывая полное отсутствие опыта в проведении подобных работ и краткость светового дня сумеречных январских суток ленинградской мокрой зимы. Поэтому было принято решение проводить одновременно со стереофотограмметрией в максимальном объёме ручной обмер церкви, насколько это позволит отсутствие лесов или каких-либо иных подмостов и, главное, нехватка рабочих рук. Специалисты чуть ли не вдвоём работали.

Вспоминает Смирнов: «В конце января прораб запретил пускать нас в церковь — стали готовить взрыв. Мы торопливо делали последние фотоснимки и искали пробелы на грязных и мятых кроках обмеров. Взрыв был назначен на ночь с 1 на 2 февраля 1961 г. Но как ни спешили метростроевцы, они все же опоздали. В ГлавАПУ за сутки до взрыва пришло письмо <Министра культуры СССР> Екатерины Алексеевны Фурцевой с запретом разрушать храм Успения Пресвятой Богородицы, имеющий уникальное историко-архитектурное значение крупного культового сооружения середины XVIII в. Письмо там прочли, снова запечатали и направили нарочным в Управление Ленметростроя, где письмо не рискнули вскрывать и вернули назад в ГлавАПУ в субботу 1 февраля, в нерабочий день.

А ночью мы с Юрием Михайловичем <Денисовым> стали свидетелями разрушения церкви, стоя на углу Садовой ул. и ул. П. Алексеева (Спасский пер.), то есть напротив церкви, рядом с угловым магазином игрушек, чьи витрины, укрытые мешками с песком, напоминали годы блокады. Ассоциации стали почти галлюцинациями, когда при глухом ударе земля дрогнула, а церковь как-то медленно осела, став огромной кучей строительного мусора. Колокольня же сперва наклонилась вправо, а затем почти целиком легла перед нами. Несмотря на окрики охраны, мы бросились обмерять третий ярус и венчающий шатер колокольни. Желание завершить работу заслонило на время горечь непоправимости произошедшего: глубочайший провал вместо церкви обнажил какие-то неприглядные постройки, мрачные задние дворы, облезлые брандмауэры флигелей. »

Очевидцы рассказывали, что перед взрывом церкви Успения Божией Матери по домам ходили люди и, ничего не объясняя, настойчиво рекомендовали жителям заклеить стекла в окнах как во время войны. Но все и так знали, что должно произойти. Многие накануне не ложились спать.

Взрыв в ночь с 1 на 2 февраля 1961 года.

В ночь с 1 на 2 февраля 1961 года церковь Спаса на Сенной была взорвана по разработанному еще в 1930-е годы методу накладных зарядов с миллисекундным замедлением для безопасного сноса крупных зданий. Заряды накладывались на несущие конструкции внутри здания и срабатывали по очереди — сначала обрушивались столбы, падали крыша и купола, потом стены. Таким образом, осколки не разлетались в стороны, а разрушенное здание оседало вовнутрь своих стен, падавших последними. Упавшую почти целиком колокольню Ю. М. Денисов и В. В. Смирнов обмеряли уже на земле. За забором, окружавшим церковь, образовалась гигантская груда битого кирпича.

Говорят, что над площадью в течение нескольких дней висела пыль. Хотя по фотографиям это не заметно. Кстати, про фотографии: на них отчётливо видно практически полное отсутствие снега, а ведь это январь-февраль. Выходит, что и полвека назад зимы в Ленинграде были разные, в том числе и бесснежные?

После сноса все действующие лица, организовавшие «акцию протеста», подверглись показательному разносу. Так, В. И. Пилявский не стал деканом архитектурного факультета ЛИСИ, Ю. М. Денисов не защитил диссертацию.

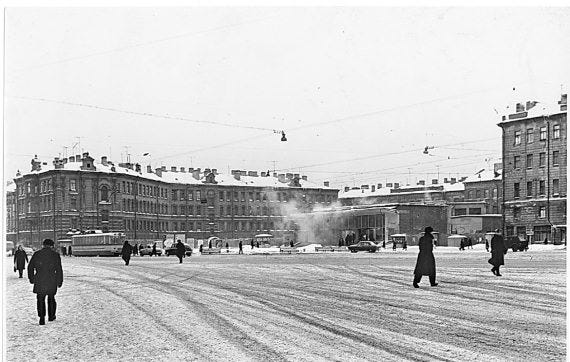

Площадь Мира после открытия одноимённой станции, 1965.

Через два года метро достроили. Станция метро была открыта 1 июля 1963 года в составе участка «Технологический институт» — «Петроградская». Наименование получила из-за расположения на одноимённой площади. До 1 июля 1992 года носила название «Площадь Мира».

Уже несколько лет идут исследования и археологические раскопки на месте церкви. Существует несколько планов восстановления храма. Поживём — увидим.

Художник Михаил Александрович Канеев. «Ленинград. На бывшей Сенной. 1959». По другим данным – «Ленинград, 1960». Рязанский музей имени Пожалостина.

При подготовке этого текста использованы различные источники. Авторская позиция может не совпадать с позициями авторов использованных материалов.

https://lib.rus.ec/b/375320/read

http://magazines.russ.ru/neva/2004/3/smir19.html

http://www.citywalls.ru/house2400.html

http://www.flickr.com/photos/vaakkuri/6124761765/in/set-72157627494658817/

https://lib.rus.ec/b/459808/read

https://vk.com/albums-6075723?z=photo-6075723_121040076%2Fphotos-6075723

Спасибо Паше

upsya за одну-единственную картинку в своём посте ретро-фотографий, которая и натолкнула меня на мысль написать этот сумбурный пост. Спасибо Игорю

upsya за одну-единственную картинку в своём посте ретро-фотографий, которая и натолкнула меня на мысль написать этот сумбурный пост. Спасибо Игорю

← Ctrl ← Alt

Ctrl → Alt →

← Ctrl ← Alt

Ctrl → Alt →